د. طالب عبد الجبّار الدغيم خاص ترك بس

تُعدّ سورية من أقدم المناطق التي شهدت استيطانًا بشريًا منتظمًا، وكانت عبر العصور مركزًا لحضارات متعاقبة أسهمت في تشكيل نسيج ثقافي ولغوي غنيّ ومتعدد. وقد أسفر هذا العمق التاريخي عن نشوء بيئة لغوية مركبة، تعاقبت عليها لغات قديمة، استُخدمت بوصفها لغات رسمية وشعبية، تبعتها لغات ذات طابع عالمي كالأرامية، والإغريقية (اليونانية)، واللاتينية، وصولًا إلى اللغة العربية، التي باتت اللغة الرئيسة في البلاد منذ الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي. وقد شهدت اللغة العربية في السياق السوري تطورًا ملحوظًا عبر العصور، تجلّى في تفرّع لهجات محلية متنوّعة، منها الشامية، والحلبية، والبدوية، والساحلية، والحمصية، والإدلبية، والدرعاوية، والفراتية، وغيرها، وكلها تأثرت بالتحولات التاريخية والسياسية والديموغرافية، وبالتركيبة السكانية والثقافية المتعددة التي تميز بها المجتمع السوري.

وتهدف هذه المقالة إلى تقديم استعراض منهجي للتطور التاريخي للألسن في سورية، منذ العصور القديمة حتى العصر الراهن، مع التركيز على مرحلة انتشار العربية وتشكّل لهجاتها، وتحليل أبرز العوامل التي ساهمت في التحولات اللغوية، سواء من حيث التأثيرات السياسية أو الاجتماعية أو الجغرافية. كما تسعى إلى تقديم نماذج تطبيقية للتغيرات الصوتية واللهجية التي عرفها اللسان السوري، في محاولة لفهم العلاقة الديناميكية بين التاريخ واللغة واللهجة ضمن السياق السوري.

اللغات القديمة في سورية قبل انتشار الآرامية

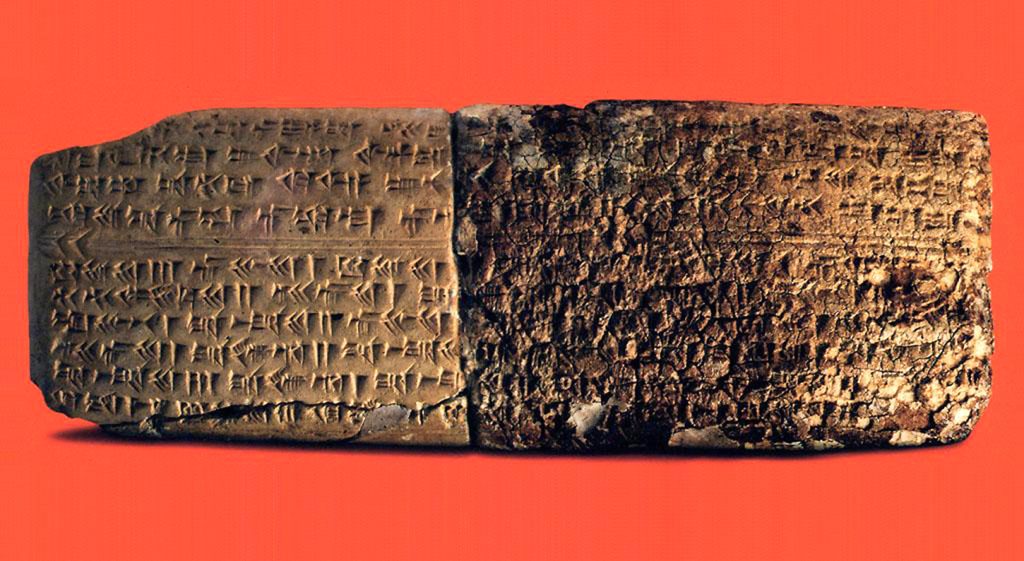

شهدت سورية في العصور القديمة المبكرة استخدام عدد من اللغات السامية، واللغات المجاورة. وإن من أقدم الشواهد اللغوية في سورية مملكة إبلا (تل مرديخ قرب حلب) في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، حيث كشفت الألواح الطينية هناك عن لغة خاصة بإبلا تُعرف بالإبلائية (شكل من أشكال اللغة الأكادية الشرقية). والنصوص الإبلائية بالخط المسماري إلى جانب نصوص بالسومرية، مما يقدم دليلًا مبكرًا على التنوع اللغوي في سورية القديمة. كما ظهرت في شمالي سورية لغة أوغاريتية (نسبة إلى مدينة أوغاريت الساحلية في الألف الثاني ق.م) تنتمي إلى الفرع الكنعاني من اللغات السامية، واشتهرت باختراعها أبجدية مسمارية خاصة تعد من أقدم الأبجديات في التاريخ.

وفي مطلع الألفية الثانية قبل الميلاد، انتشرت اللغة الأكادية كلغة اتصالٍ دولية في منطقة الهلال الخصيب، بما في ذلك سورية. واستخدمت في المراسلات الدبلوماسية في عهد الدولة المصرية الحديثة (القرن 14 ق.م) لغة أكادية بلهجة موحدة (تُعرف بأكادية العمارنة) للتخاطب بين فراعنة مصر وملوك المدن الكنعانية والأمورية في سورية. وهكذا كانت الأكادية بمثابة لغة مشتركة في سورية خلال العصر البرونزي المتأخر، إلى جانب لغات محلية سامية غربية كالعمورية والكنعانية التي كان يتحدثها السكّان شفويًا. وقد استمر استخدام الأكادية في الإدارة والتوثيق في ممالك مثل ماري في وادي الفرات الأوسط خلال القرن 18 ق.م، حيث دُوّنت سجلات تلك المملكة باللغة الأكادية.

ومع بداية العصر الحديدي (حوالي القرن 11 ق.م)، ظهرت القبائل الآرامية في مناطق واسعة من سورية، وشمالي بلاد الرافدين. فقد انتشرت اللغة الآرامية بسرعة حتى أصبحت اللغة السائدة في سورية والمناطق المجاورة. وقد نشأت ممالك آرامية في دمشق وحماة وغيرها، واتخذت الآرامية لغة لها. وتشير الدراسات العلمية إلى أنه بحلول القرن التاسع قبل الميلاد كانت أجزاء غرب آشور (شرق سورية حاليًا) قد أصبحت ثنائية اللغة؛ حيث تكلم الناس الآرامية إلى جانب الأكادية. ومع توسّع الإمبراطورية الآشورية الحديثة غربًا في القرن الثامن ق.م، قرر الملك تجلات بلاصر الثالث اعتماد الآرامية كلغة رسمية ثانية في الإمبراطورية الأشورية. ونتيجة ذلك حلّت الآرامية تدريجيًا محل الأكادية كلغة كتابة وتخاطب رسمية خلال القرنين الثامن والسابع ق.م.، حتى أزاحتها تمامًا. وهكذا أصبحت الآرامية اللغة المشتركة الجديدة في كامل منطقة الهلال الخصيب قبل الميلاد.

سورية في الحقبة الكلاسيكية (السلوقية اليونانية والرومانية)

شهدت سورية تحولًا لغويًا آخر إثر الغزو المقدوني بقيادة الإسكندر الأكبر أواخر القرن الرابع ق.م، حيث أصبحت اللغة الإغريقية (اليونانية) اللغة الثقافية والإدارية خلال الحقبة الهلنستية (حكم السلوقيين). وفي العصر الروماني اللاحق، لاسيما في المدن الكبرى كمملكة أنطاكية؛ انتشرت اليونانية العامية (الكوينه) لتكون لغة التخاطب بين مختلف الأعراق في الشرق الأدنى، وبالأخص بين الطبقات المتعلمّة، وفي التجارة والإدارة. وفي المقابل، بقيت اللغة الآرامية منتشرة كلغة شعبية يومية بين عامة الناس في القرى والبلدات، واستمرت كلغة أدبية عند الشعوب السامية في المنطقة. ففي تلك الفترة تطورت اللغة السريانية بوصفها الشكل الأدبي الشرقي من الآرامية المستخدمة لدى المسيحيين السريان، وازدهرت السريانية كلغة للعلوم والآداب المسيحية انطلاقًا من مدينة الرها (أورفة) شمال سورية ابتداءً من القرن الثاني الميلادي. أصبحت السريانية اللغة الثقافية للكثير من المسيحيين المشارقة، ودوِّنت بها ترجمات الإنجيل والنصوص الدينية والأدبية، وانتشرت مدارسها في الرها ونصيبين وغيرهما.

أما اللغة اللاتينية، فقد دخلت سورية مع الحكم الروماني (القرن الأول ق.م. فصاعدًا)، ولكنها بقيت محدودة الانتشار محليًا. وكانت اللاتينية لغة الإدارة العليا والجيش في الدولة الرومانية، غير أن تأثيرها في الحياة العامة بسورية كان ضئيلًا مقارنة باليونانية. فقد ظلّت اليونانية لغة الحضارة والتعليم في المقاطعات الشرقية من الإمبراطورية الرومانية، حتى بعد انتشار المسيحية حيث واصل البيزنطيون استخدام اليونانية كلغة رسمية. ويُذكر أن اللاتينية لم تترك سوى بصمات لغوية طفيفة جدًا في سورية، وربما بعض المصطلحات العسكرية والإدارية، ولم تتحول أبدًا إلى لغة تخاطب يومي للسكان. وهكذا حافظت الآرامية (بلهجاتها المختلفة ومنها السريانية) على وجودها كلغة محكية بين السكان المحليين في ظل هيمنة السلوقية “اليونانية” كلغة رسمية وثقافة عليا في تلك الفترة.

التحول اللغوي بعد الفتح الإسلامي وانتشار العربية

مَثّل الفتح الإسلامي لسورية في القرن السابع الميلادي، نقطة تحول جوهرية في التركيبة اللغوية للبلاد. فقد دخلت اللغة العربية مع الفاتحين المسلمين (معظمهم من قبائل الجزيرة العربية)، وانتشرت تدريجيًا في المدن والريف. واعتمدت الإدارة الأموية اللغة العربية لغةً رسمية للدواوين بدلاً من اليونانية والفهلوية في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عام 697م، مما رسّخ استعمال العربية كلغة دولة. وخلال القرون التالية، حصلت عملية إحلال لغوي تدريجي، حيث حلّت العربية محل الآرامية كلغة الحياة العامة والتجارة والثقافة في سورية وبلاد الشام. ويصف اللغوي ستيفان فينينغر (2012) هذه الفترة بأنها شهدت انتقالًا واسعًا من الآرامية إلى العربية كلغة مشتركة في المشرق، مع بقاء الآرامية كلغة أدبية وطقسية ضمن جماعات محدودة. وقد استمر بعض المسيحيين السريان باستخدام السريانية الآرامية في الكنائس والكتابات الدينية حتى بعد تُعرّبهم لغويًا، حيث ظلّت السريانية لغة طقسية لدى الكنائس السريانية الشرقية والغربية إلى اليوم. كما احتفظت بعض القرى المعزولة ببقايا الآرامية المحكية لقرون أطول؛ فمثلًا تشير المصادر إلى أن الآرامية الغربية استمرت محكية في مناطق جبلية بلبنان حتى القرن السابع عشر الميلادي قبل انقراضها هناك، ولا تزال حية في بضعة قرى في جبال القلمون بسورية حتى الوقت الحاضر.

وفي نهاية العصر الوسيط، أصبحت العربية لغة الأغلبية الساحقة من سكان سورية. ومع ذلك، ظلّت البلاد متعددة الألسن بوجود جماعات احتفظت بلغاتها الخاصة. فبالإضافة إلى استمرار السريانية كلغة كنسية وأدبية لدى بعض المسيحيين (خاصة في الجزيرة الفراتية)، دخلت إلى المشهد اللغوي السوري اللغة التركية العثمانية ابتداءً من القرن السادس عشر مع خضوع البلاد للحكم العثماني في عهد السلطان سليم الأول عام 1516م. وقد استخدمت العثمانية (بكتابتها العربية) في الإدارة والحكم، وتعلمها بعض المتعلمين، غير أن تأثيرها على عامة السكان جاء أساسًا عبر المفردات الدخيلة، وليس كلغة محكية بينهم.

وتشير الدراسات اللغوية إلى دخول كم كبير من الكلمات التركية إلى لهجة أهل الشام خلال العصر العثماني نتيجة التفاعل الطويل مع الأتراك.كما وفدت إلى سورية جماعات عرقية مختلفة في ظل الدولة العثمانية، ومن أبرزها الأكراد والأرمن والشركس والشيشان، وكل منها جلبت لغتها التي أضافت إلى التنوع اللغوي، وإن كان كثير من أبنائها قد تبنّوا العربية كلغة رئيسة مع الزمن. فمثلًا، استقرت عائلات كردية في المدن الكبرى كدمشق وحلب ابتداءً من عهد الدولة الأيوبية، ثم تعزز وجود قبائل كردية في شمال وشمال شرق سورية خلال العهد العثماني، وكذلك نُقلت عائلات شركسية وشيشانية إلى بلاد الشام في القرن التاسع عشر ضمن سياسات التوطين العثمانية. وأما اللغة الأرمنية، فقد ازدادت حضورًا خاصة بعد هجرة الأرمن في العقد الثاني من القرن العشرين، إذ لجأت أعداد كبيرة من الأرمن إلى مدن الشمال السوري (حلب ومحيطها)، واستقرت فيها، وحافظت على لغتها وثقافتها. وبشكل عام، بقيت العربية الفصحى لغة الإدارة والعلم (بعد قيام الدولة السورية الوطنية) إلى جانب كونها لغة الدين الإسلامي، بينما تُركت بقية اللغات للاستعمال ضمن نطاقات عائلية أو مجتمعية ضيقة.

تطور اللغة العربية واللهجات السورية في العصر الحديث

منذ أن ترسخّت العربية في سورية كلغة يومية، بدأت بالتمايز في لهجات محلية متنوعة متأثرة بعوامل جغرافية واجتماعية. تنتمي اللهجات العربية السورية إلى (اللهجات الشامية) المنتشرة في بلاد الشام، ولكنها تتفرع داخليًا إلى أصناف محلية كثيرة. ويمكن تصنيف اللهجات السورية الحديثة ضمن طيف يشمل:

(اللهجات الحضرية)؛ كلهجة دمشق وحمص وحماة وحلب والمدن الكبرى

(اللهجات الريفية(؛ في القرى والأرياف المختلفة

(اللهجات البدوية)؛ في بادية الشام والجزيرة.

إضافة إلى لهجات خاصة بمناطق جغرافية متميزة (كاللهجة الساحلية في اللاذقية وطرطوس، ولهجة جبل الدروز جنوبًا، واللهجة الحورانية في سهل حوران جنوب دمشق، واللهجات الشرقية في دير الزور والحسكة القريبتين من لهجة وادي الرافدين). وعلى الرغم من أن جميعها تنحدر من العربية العامية، إلا أنها غير متماثلة تمامًا، وقد لا تكون مفهومة بشكل كامل بين أبناء المناطق المختلفة. فمثلًا، لهجة دمشق (الشامية المدنية) تختلف في نطق بعض الأصوات، وفي عدد من الكلمات عن لهجة حلب (الشمالية)، واللهجة الساحلية، وهؤلاء جميعًا يميزون أنفسهم عن أسلوب البدو الرحّل في الكلام. ومع ذلك، تتقارب لهجات المدن الوسطى (دمشق وحمص وحماة وحتى طرطوس) فيما بينها أكثر من قربها من لهجة حلب الشمالية. كما تتميز لهجات جبال الساحل بسمات مشتركة مع لهجات المناطق الداخلية، مشكّلة سلسلة لهجية متصلة نسبيًا.

ومن الناحية الصوتية، طرأت على اللهجات السورية تغيرات مهمة مقارنة بالفصحى. ومن أبرزها اختلاف نطق صوت القاف (ق). ففي معظم لهجات المدن الشامية (كدمشق وحمص وحماة) يُنطق القاف همزةً، مثل: “قال” تلفظ “أل”، وقد أصبح هذا النطق علامة مميزة للهجة الحضَر، ويُنظر إليها بوصفها أكثر رُقيًّا، حتى إن الباحث بيتر بنشتِد أشار إلى أن نطق القاف كهمزة بات يُعتبر معيارًا مرموقًا، وانتشر في مناطق ومدن عديدة خلال القرن العشرين. وفي المقابل تحتفظ اللهجات البدوية، وبعض لهجات الريف بنطق القاف الأصلي ((q كصوت قريب منه (g) في البادية الجنوبية مثلًا. وكذلك تختلف اللهجة الحلبية عن الشامية في حفاظها تاريخيًا على نطق القاف أحيانًا بصوت بين القاف والهمزة (حسب المفردة والسياق)، وإن كان التأثير اللهجي المتبادل جعل الهمزة تظهر أيضًا في كلام الكثير من الحلبيين المعاصرين.

التحولات الصوتية الأخرى تشمل اختفاء أو تغيير نطق بعض الأصوات الساكنة القديمة: فمثلاً، أصوات الثاء والذال (ظ ذ ث) في الفصحى تتحول في معظم اللهجات الشامية إلى تاء ودال (فيقول الدمشقيون: “تلاتة” بدل “ثلاثة”، و”دهب” بدل “ذهب”). وفي لهجة دمشق وضواحيها يُنطق حرف الجيم ياءً في بعض الكلمات (مثل “دياب” بدل “ذئاب”)؛ نتيجة أثر آرامي قديم، وبينما في حلب ينطقون القاف ألفًا مطولة أحيانًا (“قال” تُلفظ “قَال” بصوت قريب من (o). وأيضًا تتميز اللهجات السورية باستخدام أصوات علة (حركات) مختلفة عن الفصحى؛ فنجد مثلاً الفتحة في كثير من الكلمات الفصحى تُستبدل بكسرة في اللهجة (مثل باب “بيْب” في بعض لهجات الريف، أو تُمد لتصبح ألفًا في أماكن أخرى. وهذه التنويعات كلها نتجت عن تطورات داخلية وعوامل تواصلية على مدى قرون، بما في ذلك تأثير اللغة الآرامية التي شكّلت الطبقة التحتية التاريخية للهجات الشامية. فقد ورثت العامية الشامية كثيرًا من أساليب النطق من الآرامية بحكم أن التحول من الآرامية إلى العربية كان تدريجيًا وتراكميًا. ويشير اللغويون إلى وجود طبقة تحتية آرامية واضحة في لهجات سورية وبلاد الشام، تتجلى في مفردات معينة، وأساليب نحو وصرف (مثل بناء بعض الجمل والاستفهامات)، فضلًا عن تلفظ بعض الحروف. وهذا التأثير الآرامي هو نتيجة ازدواجية لغوية استمرت قرونًا بين السكان الذين كانوا يتحدثون الآرامية ثم تبنّوا العربية؛ فانتقلت عناصر من لغتهم الأم القديمة إلى لهجتهم العربية الناشئة.

علاوة على الآرامية، تأثرت اللهجات السورية بالمفردات القادمة من لغات لاحقة نتيجة الفتوحات والاحتكاك الثقافي. فخلال العهد العثماني دخلت مفردات تركية عديدة إلى العامية السورية (مثل: أوضة بمعنى غرفة من التركية، وبرطمان بمعنى مرطبان أو وعاء من التركية.. وغيرها كثير. كما تسللت كلمات فارسية عبر التركية أو بشكل مباشر في عهود سابقة، (مثل: بوستان عن الفارسية بمعنى حديقة). ومع وصول النفوذ الغربي في القرن التاسع عشر ثم الانتداب الفرنسي في سوريا بعد الحرب العالمية الأولى، وفدت بعض الكلمات الأوروبية (خاصة الفرنسية) إلى لهجة السوريين، مثل شوفيرية بمعنى سائق من الكلمة الفرنسية، وغيرها. ولكن تبقى التركية والكردية والأرمنية والسريانية أهم مصادر الاقتراض اللغوي. وإذ تضمّ اللهجة الشامية طبقة مفردات من اللغات الكردية والأرمنية نتيجة تعايش هذه الجماعات في المجتمع السوري. وعلى سبيل المثال، كلمة شاكوش (مطرقة) أصلها تركي، وكلمة أواف (تعني كثير في بعض مناطق حلب) يُرجح أنها من أصل أرمني. وهذه الاقتباسات أثرت في المعجم اليومي، ولكنها لم تغيّر بنية اللغة العربية ذاتها، والتي ظلت تحافظ على نحوها وصرفها العربيَين مع بعض التبسيط.

مشهد التنوع اللغوي في سورية الحديثة

على الرغم من أن العربية هي اللغة الرسمية في سورية بلا منازع، إلا أن البلاد لا تزال تتميز بتنوع لساني “لغوي” بفضل وجود اثنيات وعرقيات حافظت على لغاتها الأم. فعلى مستوى اللغات المحلية غير العربية، تأتي اللغة الكردية (لهجة الكرمانجي تحديدًا) في مقدمة اللغات انتشارًا بعد العربية في سورية. ويُشكل الأكراد مجتمعًا كبيرًا خاصة في شمال وشمال شرق سورية (مناطق الجزيرة وعفرين وكوباني وغيرها)، ويتحدثون الكردية في حياتهم اليومية إلى جانب إلمامهم بالعربية. ورغم السياسات الحكومية التاريخية التي قيّدت استخدام الكردية في التعليم والإدارة، بقيت الكردية حاضرة بقوة في المنازل، والأنشطة الثقافية الكردية الخاصة.

وكذلك توجد اللغة الأرمنية ضمن المجتمع الأرمني في حلب ودمشق ومدينة كسب الساحلية، حيث يتكلم الأرمن اللغة الأرمنية الغربية فيما بينهم، وقد تمكنوا من الحفاظ عليها عبر الأجيال من خلال المدارس والكنائس الخاصة بهم، حتى أن المجتمع الأرمني حظي تاريخيًا بهامش رسمي لتعليم لغته بجانب العربية. كما يتحدث التركمان (السوريون ذوو الأصول التركي) لهجةً من اللغة التركية قريبة من لهجات أذربيجان الجنوبية. وينتشر التركمان في مناطق ريفية، ومدن صغيرة بالشمال، وفي محيط حمص وحماة وريف دمشق، وقد حافظوا على لغتهم شفهيًا ضمن عائلاتهم، وإن كان الكثير منهم قد تَعرّبوا بمرور الزمن.

ومن اللغات القوقازية الوافدة إلى سورية في العصر الحديث اللغة الشركسية (الأديغية) التي يتحدثها الشركس الذين استوطنوا مناطق من جنوب سورية (الجولان وحوران)، وفي محيط حمص خلال القرن التاسع عشر. والشركسية لغة من عائلة اللغات القوقازية، ولها حضور شفهي ضمن المجتمع الشركسي، مع حفاظهم أيضًا على ازدواجية لغوية بإتقان العربية. وكذلك توجد اللغة الشيشانية في قريتين على نهر الخابور في الجزيرة السورية، جاءت مع المهاجرين الشيشان أواخر القرن التاسع عشر. وعلى جانب آخر، لا يزال بعض السوريين السريان (الآشوريين) يتحدثون لهجات آرامية حديثة (سريانية حديثة) كلغتهم الأم خاصة في قرى وبلدات محافظة الحسكة في الشمال الشرقي، حيث تشكل تلك القرى ما يشبه جزيرة لغوية آرامية على ضفاف نهر الخابور. تعود أصول كثير من هؤلاء إلى هجرات آشورية من تركيا والعراق خلال القرن العشرين. كما بقيت الآرامية الغربية الحديثة منطوقة حتى يومنا هذا في ثلاث قرى معلولة وجبعدين وبخعة في جبال القلمون قرب دمشق، حيث يتحدث سكانها تلك اللغة إلى جانب العربية بطلاقة. وتعتبر لهجة معلولة الآرامية آخر ما تبقى من الآرامية الغربية التي كانت سائدة في منطقة دمشق قديمًا. وقد ساهم انعزال تلك القرى نسبيًا في الجبال، وتمسك سكانها بهويتهم في صمود اللغة الآرامية هناك عبر القرون. وبالطبع جميع المتحدثين بالآرامية اليوم هم ثنائيو اللغة، ويتقنون اللغة العربية بطلاقة.

أما اللغات الأجنبية الحديثة مثل الفرنسية والإنجليزية، فهي منتشرة في الطبقات المتعلمة، وبين من تلقوا تعليمهم العالي في الغرب تحديداً أو في جامعات دولية، ولكنها لا تُستخدم كلغات تخاطب يومي بين السوريين. وقد اكتسبت الفرنسية نفوذًا لغويًا خلال فترة الانتداب الفرنسي (19201946م)، وبقيت لغة ثانية في التعليم لفترة طويلة، ثم حلّت الإنجليزية كلغة أجنبية أولى في العقود الأخيرة. ومع ذلك، يقتصر تأثيرهما على بعض المصطلحات العلمية أو التجارية في حديث الناس، دون أن تعتبر أيّ منهما لغة مجتمع في سورية.

وهكذا مرّت سورية عبر تاريخها بتحولات لغوية عميقة، تداخلت فيها عوامل الفتوحات والتجارة والهجرات والتنوع الديني والثقافي. فمن لغات سامية قديمة كالإبلائية والأكادية في ممالك العصر البرونزي، إلى الآرامية التي أصبحتلغة المشرق لقرون طويلة قبل الميلاد، ومن ثم اليونانية كلغة نخبة وطبقة حاكمة خلال الحقبة الكلاسيكية، ثم العربية التي اكتسحت الساحة اللغوية منذ القرن السابع الميلادي؛ لتصبح لغة أهل سورية مع الحفاظ على تراث آرامي وسرياني مهم في ثناياها. ولقد أثرت الأحداث السياسية الكبرى كالفتح الإسلامي والحكم العثماني والاستعمار الحديث في إدخال عناصر لغوية جديدة وتشكيل لهجات محلية متميزة. وتجسد اللهجات العربية السورية اليوم خلاصة هذا التاريخ المتشابك والمركب، إذ تحمل في مفرداتها وبنيتها آثار اللغات التي سبقتها من آرامية وإغريقية وغيرها، فيما تظل العربية الفصحى الرابط المشترك والهوية اللغوية الجامعة لكل المواطنين السوريين حتى الوقت الحاضر بعد سقوط نظام الأسد. وإن دراسة تطور الألسن في سورية تكشف لنا جانبًا مهمًا من تاريخها الحضاري، وتبيّن كيف أن التنوع اللغوي كان دائمًا سمة بارزة من سمات المجتمع السوري على مرّ العصور.

المراجع:

بيتر بنشتد، سورية، موسوعة اللغة العربية واللغويات، تحرير كيس فيرستيج وآخرون، المجلد 4، دار بريل (2008)، ص402.

توفيق بدر، اللهجات العربية في بلاد الشام، المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، 2001 دراسة ميدانية عن خصائص لهجات دمشق وحلب والبادية، ص5075.

خير الله طوقان، تأثير الآرامية في لهجات الشام، مجلة مجمع اللغة العربية دمشق، مجلد 55، 1980م، ص. ص4566.

ستيفان فينينغر، الآرامية، كتاب هندبوك اللغات السامية، 2012م، ص747755.

عبد الله يوركي حلاق، التاريخ الثقافي لسورية، منشورات جامعة دمشق، 1995م، ص120135.

موسوعة ويكيبيديا العربية، لغات سورية، قسم اللهجات واللغات المحلية.