يبدو أن لجنة أكاديمية “غونكور”، ارتأت بمنحها أرفع جائزة أدبية فرنسية هذه السنة لرواية “البيت الفارغ”، أن تعود إلى أحضان فرنسا الفرنسية بتاريخها وجغرافيتها المميّزتين.

فرنسا “الأصلية”، وليس فرنسا المهاجرين والوافدين، التي حظيت بشرف نيل الجائزة سابقاً، من خلال المغربية ليلى سليماني، والسنغالي مبوغار سار، والجزائري كمال داوود.

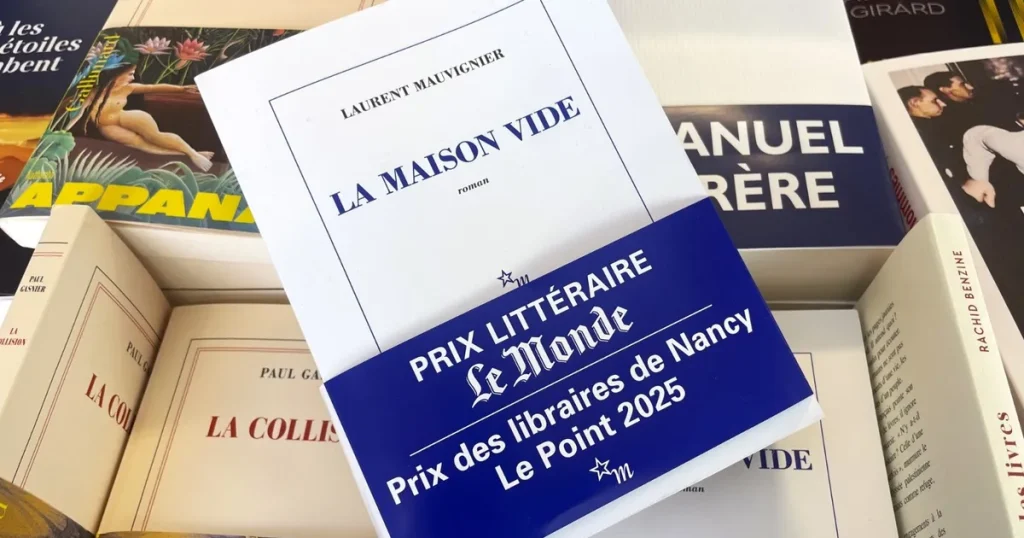

تؤكد على ذلك، الرواية الضخمة الصادرة عن دار “مينوي” بصفحاتها 752، الموزّعة على خمسة أجزاء. وهي تُعدّ حالة نادرة في تاريخ جائزة غونكور، فهو ثاني أطول عمل روائي يفوز بالغونكور منذ انطلاق الجائزة عام 1903.

خاصّية الرواية أنها عائلية بامتياز، على غرار روايات إميل زولا العظيمة. وتمّت الإشارة إليها بالقول: “لم تغادر الأجزاء الكاملة لروايات عائلة روغون ماكار، البيت قط منذ اليوم الذي دخلت فيه إليه، يوم زفاف جدّتي الكبرى”.

تحاول الرواية أن تتقفّى تاريخ أسرة مؤثّرة، بأصولها وروافدها وامتدادتها على مدى أربعة أجيال. ما بين الريف والمدينة، وما بين البداوة والمجال الحضري، في تعالق لصيق مع الأحداث العالمية الكبرى، وأبرزها الحربين العالميتين السابقتين بأهوالهما وتداعياتهما على الناس والمجتمعات.

يأتي هذا التتويج في خضم الجدل السياسي والثقافي الصاخب، الذي عرفه المجتمع الفرنسي أخيراً، مع البروز القوي لليمين السياسي بمختلف أطيافه وأطروحاته، المُتمحورة حول وجوب العودة إلى الأصول.

وربما هذا ما قصدته صحيفة “Le Temps” السويسرية الفرنسية اللغة، حين كتبت في معرض حديثها عن الرواية، “أن إصدارت هذا الخريف تسيطر عليها الاستكشافات العائلية، والرحلات داخل السلالات، واللقاءات مع الأجداد. إذ لا يمكن للمرء إلا أن يرى فيها، أكثر من مجرد حاجة للانزواء أمام حاضر يتلاشى، وإرادة العودة إلى الجذور”.

حفريات عائلية

العائلة المقصودة هنا في الرواية، هي تلك التي ينتمي إليها الكاتب لوران موفينييه. فقد نبش في ذكريات أسرته هو، كي يمنح القارئ رحلة مليئة بالأسرار. إذ تطرّق إلى الآلام والخيانات والمآسي التي تعرفها كل سلالة ما بين فرح جماعي وآخر، سواء من قِبل الأجداد والآباء أو الأبناء والأحفاد، أو بفعل عوامل خارجية، على غرار تأثيرات الحداثة التي ستغيّر الطباع والسلوكيات في العمق.

الجديد يبدو واضحاً في الملخّص الذي أرسله الناشر إلى وسائل الإعلام، وأوضح فيه أسباب صدور روايته قائلاً: “سنة 1976، أعاد والدي فتح المنزل الذي ورثه عن أمه، بعد أن ظلّ مغلقاً لمدة عشرين عاماً. في الداخل يوجد كان بيانو، وخزانة بسطح رخامي متشقّق، ووسام جوقة الشرف، وصور تمّ قطع وجه ما منها بالمقص”.

أضاف: “بيت تتقاطع فيه حربان عالميتان، وحياة ريفية تعود للنصف الأول من القرن العشرين. كذلك مارغريت، جدّتي، وأمها ماري إرنيستين، وأم هذه الأخيرة، وكل الرجال الذين داروا في فلكهنّ. حاولت أن أعيدهم إلى الضوء لأفهم أكثر”.

وبالفعل يستند مضمون الرواية إلى فراغ البيت من قاطنيه لا مما تركوه. فيفصّل الأثر القوي لهذه الأشياء المتروكة والمُحتفظ بها، من أثاث وذكريات يستنطقها، مُزيلاً عنها غبار الأيام بشكل لافت.

من جهة ثانية، يسرد التأثير الحاسم للشخصيات التي ارتبطت بها، والتي خضعت لمصائر موجعة ألقت بظلالها على من حولها. هذه العلاقة بين الأشياء والناس، هي ما سعى الكاتب إلى معرفته، وبنى عليه معمار حكاياته المتشابكة.

لقد ضمّن الصفحة الأولى كلمة دالة هي “التفتيش”. وكتب: “فتّشت. لقد فتّشت في كل مكان كنت فيه تقريباً، وكنت واثقاً أني سأعثر عليها مغمض العينين؛ فتّشت في كل مكان كنت على يقين أنّها تختبئ فيه، ثم في الأماكن التي كنت متأكداً أني لن أجدها فيها”.

نقّب الكاتب كي يفسّر ما حدث لعائلته وذويه. وخصوصاً حادث وفاة جدّه في الحرب العالمية الأولى، بعد أن أنقذ ببطولة فرقته العسكرية من هزيمة. كذلك بحث في سر محو أو قصّ صورة الجدّة من كل الصور العائلية لأسباب أخلاقية، واتضح له أنها عاشرت جنود ألمان خلال احتلالهم لفرنسا، فقصّوا شعر رأسها بالكامل أمام الجموع الغاضبة، عقاباً لها.

تحدث الكاتب عن عشق الجدّة للبيانو. فهي لم تكف عن العزف عليه في بيئة صعبة. كانت تعيش معه، وتبقى وحدها برفقته، وتدور حياتها كلها حوله، أكثر مما تهتم بالأشخاص الذين يفترض أن تعيش بقربهم، ومن بينهم والديها.

كذلك يسير الكاتب وراء الدافع الذي جعل والده ينتحر في بداية ثمانينيات القرن الماضي. هو الذي حمل معه جراح الحرب العنيفة في الجزائر، التي لم يشف منها أبداً.

نساء يملأن الفراغات

يلاحظ القارئ أيضاً، أن قصص “البيت الفارغ” تجري في قرية خيالية اسمها باسّي، تدور فيها العديد من كتب المؤلف السابقة. ما يمنحنا قصة فرنسية جداً، تسود في ثناياها وقائع تقع بين خيار التزمّت وخيار الانحراف والتمرّد في آن.

أما الجديد الثاني اللافت في الرواية، فهو تماشي خطها الروائي مع ظاهرة أدبية معاصرة حالياً، وهي منح الصوت النسوي في الأدب حضوراً أقوى. وذلك عبر الشخصيات المتخيّلة والكاتبات على حد سواء، وإعادة الاعتبار والتصحيح الإيجابي لدورهن في العصور السابقة بتقييم جديد.

في حكايات الرواية وأحداثها، لا يمكث الرجال سريعاً، بفعل الحرب التي دمّرت الكثير منهم. بل يبقون في الخلفية، أو يغيبون عن الفعل في الوقت الحاسم. هذا الأمر يترك المجال للنساء، فيلِجن أماكن ليست محبّذة كثيراً، ويتصرّفن في النهاية بطريقة غير لائقة بحسب معايير تلك الفترة، إلا أنهن اليوم يُنظر إليهن كثائرات وجريئات.

هذا المعطى الأخير، هو ما رامت الرواية أن تظهره بشكل بيّن، وذلك بإبراز ما قامت النسوة به، على أساس أنه منافحة للذكورية ضد سطوتها لمدة طويلة.

هكذا يعيد الكاتب بناء صورة المرأة بنظرة مختلفة عبر شخصياته، من خلال الوقائع والفضائح المسموعة أو المسكوت عنها، تبعاً لإملاءات وظروف كل حقبة. بل إنه يملأ في الكثير من الصفحات الفراغات والثغرات بخيال، ذي قدرة إيحائية كبيرة، قائلاً:: “حاولت أن أعيدهم إلى النور لأفهم ما الذي يمكن أن تكون عليه قصتهم، والظل الذي تركته على قصتنا”.

إجماع على إبداع روائي

والحق أن لوران موفينييه، نجح في كتابة نصّ يلتقط فيه المشاعر والسلوكيات الإنسانية بتفصيل وثراء بالغين، وبأسلوب نثري مُتقَن، على الرغم من اختياره البناء الجُملي على طريقة مارسيل بروست، ليتمكن من بلوغ وصف يلامس الحقيقة إلى حدّ الالتصاق بها.

هذا الجهد الفني جعل أغلب النقّاد والصفحات الأدبية في الصحافة الفرنسية يمنحونه تقييماً إيجابياً، ويعتبرون عمله مشروعاً أدبياً رفيعاً، يُقدم صورة شاملة للروح الفرنسية، شكلاً ومضموناً.

كتبت مجلة “Les Inrockuptibles” عن الرواية: “خلافاً لبعض الروايات الأخرى التي تمّ تتويجها بجائزة “غونكور”، توجد هنا الحساسية، والكتابة، والدقة، والتعقيد، وفرادة الأسلوب. باختصار، هنا نجد الأدب حقاً، وأكثر”. كما ذكرت أن مبيعات الرواية بلغت حتى الآن 82 ألف نسخة.

أما صحيفة “Le Parisien”، فوصفت العمل بأنه “مكتوب ببراعة متقنة. تميّزه جُمل واسعة وسلسة تحتضن حركة الفكر والإحساس […] كتابة تخدم دقّة العاطفة وتعقيد المشاعر. أدب رفيع، كريم، مُنصت للآخرين. رائع بحق”.

واعتبرته صحيفة “لوفيغارو” أحد أكبر روايات القرن الواحد والعشرين.

إنه أمر نادر تقريباً أن تحظى رواية بكل هذا الإجماع النقدي والمديح الصريح، وهي لم تُنشر إلا منذ شهرين. ما يضع هذا العمل في خانة الاستثناءات الأدبية، التي تفرض حضورها بثقلها. فرنسياً على الأقل.

تجدر الإشارة إلى أن الرواية، حازت هذه السنة أيضاً على جائزة “لوموند” الأدبية، وجائزة مكتبات نانسي.