يشكّل التعدد اللغوي في المغرب، إحدى السمات الثقافية العميقة لهذا البلد. وتتجاور فيه العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين وفق دستور 2011، إلى جانب لغات ذات امتداد تاريخي وثقافي، مثل الفرنسية والإسبانية والبرتغالية. فضلاً عن حضور متنام للإنجليزية في الأوساط الأكاديمية والثقافية.

تمثّل الفرنسية لغة الإدارة والتعليم العالي والثقافة منذ الاستعمار. ولا تزال تنافس العربية في المنابر الفكرية والإعلامية. أما الإسبانية، فحافظت على حضورها القوي في الشمال والجنوب بفعل الإرث التاريخي، بينما يُرجّح أن اللغة البرتغالية أسهمت في تشكيل بعض ملامح اللهجة والمعجم المغربي منذ قرون.

كما تبرز الإنجليزية اليوم كلغة المستقبل في ظل السياسات التعليمية الجديدة. أما الأمازيغية، فاكتسبت مكانتها الرسمية بفضل جهود “المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية”، الذي يعمل على تطويرها وترسيخ حضورها في التعليم والإعلام والحياة العامة.

شهدت حركة الترجمة في المغرب منذ ستينيات القرن الماضي تطوراً متدرجاً، تبلور مع بروز جوائز وطنية ودولية مثل “جائزة المغرب للكتاب” (فرع الترجمة) و”جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي”، واللتين أسهمتا في إبراز المترجمين المغاربة وتعزيز جسور الحوار بين اللغات.

لم تعد الترجمة فعلاً لغوياً آلياً، بل أصبحت فعلاً ثقافياً وإبداعياً. يُعيد إنتاج المعنى داخل أفق جديد، تتقاطع فيه التقنية مع الوعي الحضاري. فبينما تتسم العربية بمرونتها الشعرية واتساعها المجازي. تميل اللغات الأوروبية إلى الدقة الوظيفية والصرامة الدلالية، وهو ما يجعل عملية الترجمة عملاً مركباً بين الفهم والتأويل والإبداع.

الترجمة عن الفرنسية – الكاتب والمترجم محمد آيت لعميم

يصف محمد آيت لعميم الترجمة بأنها “ورش مفتوحة” تتجدّد فيها الأسئلة والأساليب. فالمترجم لا يكتفي بنقل المعنى، بل يعيد بناء النص وفق حسّه اللغوي والثقافي. “وكل ترجمة ينجزها المترجم هي جزء منه، من ذكائه وقدرته على الفهم وتطويع اللغة التي يترجم بها”.

ويرى لعميم أن أبرز الصعوبات التقنية تتعلّق بالمصطلح، خصوصاً في العلوم الإنسانية والفلسفة، بسبب “غياب معاجم ثنائية اللغة مختصة”. هذا الأمر يقتضي عملاً مؤسسياً منظّماً. ويؤكد أن الترجمة ليست نقلاً لغوياً فحسب، بل “نقل لنسقٍ ثقافي كامل”، ما يتطلب من المترجم موسوعية وقدرة على إيجاد المكافآت للجمل المسكوكة ضمن ثقافته.

ويضيف “بأن العربية، بدقتها المعجمية وثرائها المجازي، تمنح المترجم أدواتٍ دقيقة. العربية هي الأخرى دقيقة للغاية، فنرى كيف تستعمل مرادفات بينها فروق دقيقة في المعنى. ومن ثم تصبح الترجمة تمريناً على الفهم قبل الصياغة، لأن الفهم العميق للنص هو مفتاح النجاح في الترجمة”.

3. الترجمة عن الإسبانية – الكاتب والمترجم إدريس ولد الحاج

يرى إدريس ولد الحاج، أن العلاقة بين العربية والإسبانية علاقة تفاعل تاريخي طويل، يمتد لأكثر من ثمانية قرون. هذا الأمر جعل بين اللغتين “تداخلاً وتأثيراً متبادلاً على المستويات الفكرية والدلالية والتركيبية”.

هذا القرب الحضاري سهّل على المترجم المغربي نقل النصوص الإسبانية بدقةٍ في الدلالة والأسلوب، شريطة الإلمام بثقافتي اللغتين.

أما التحدي الأكبر، فيكمن في نقل “المسكوكات الثقافية”، أي التعابير التي تحمل دلالات خاصة بثقافة محددة. ويقترح لحلّها “كتابة المسكوك الثقافي كما يُنطق في لغة الأصل مع شرح في الهامش، أو إيجاد أمثال أو حِكم في لغة الهدف تؤدي المعنى نفسه”.

ويؤكد الحاج أن “الاحتكاك المباشر بين الثقافتين الإسبانية والمغربية، يتيح إمكانات أوسع لمعالجة هذه الفوارق دون الإخلال بالأبعاد الجمالية”. كما يبرز دور الجوائز مثل “جائزة المغرب للترجمة” و”جائزة الشيخ حمد”، في خلق تنافس إيجابي وتجويد الترجمة لغة وأسلوباً ودقّة.

أمّا بخصوص الذكاء الاصطناعي، فيعتبره أداة مفيدة لمعالجة النصوص، لكنه “لا يمكن أن يحل محل المترجم الأدبي الإنسان، لأن الإحاطة بالنبرة السردية والإيقاع الشعوري تتطلّب تدخلاً إنسانياً يضمن الحسّ الفني والترابط النصّي”.

الترجمة عن البرتغالية – سعيد بنعبد الواحد: مترجم وباحث في آداب إسبانيا والبرتغال وأمريكا اللاتينية

يرى سعيد بنعبد الواحد “أن الترجمة عن البرتغالية في المغرب ما تزال محدودة. فأغلب ما نُقل عن أدبها تمّ عبر لغاتٍ وسيطة مثل الإنجليزية أو الفرنسية، فيما تبقى الترجمات المباشرة قليلة”. وتتمثل أبرز التحديات في “غياب المعاجم الثنائية وتنوع سجلات البرتغالية بين بلدانها المختلفة”.

يرى أن الترجمة الأدبية “تروم نقل أسلوب الكاتب وبعض خصائصه التعبيرية، لا مجرد نقل المعنى”. ويدعو إلى التوازن بين الاجتهاد والوضوح. كما يشير إلى “صعوبة ترجمة السجلات الشفوية أو العامية، التي لا تجد في العربية مقابلات دقيقة”.

ويشدد بنعبد الواحد على أن “فهم النص فهماً شاملاً شرط أساس. ويُستحسن أن يتم تضمينه بعض التوضيحات داخل النص العربي، أو في الهوامش عند الضرورة”. أما الذكاء الاصطناعي، فلا يتجاوز كونه “أداة مساعدة”، لأن “الترجمة الأدبية لا تُنجز بالتقنية وحدها، بل تخضع لإحساس المترجم ومزاجه كما خضع النص الأصلي لإحساس الكاتب”.

الترجمة عن الأمازيغية – الكاتب والمترجم مزيان رحو

يشير مزيان رحو إلى أن معظم الترجمات في حقل الأمازيغية، يتم توجيهها من اللغات الأجنبية إلى هذه اللغة، لإغناء المكتبة الوطنية. لكنه يرى أن المترجم الأمازيغي يواجه نوعين من التحديات: عامة تتعلق بـ”غياب الدعم المادي والمعنوي”، وخاصة ترتبط بـ”نقص المعاجم والقواميس المتخصصة، ما يؤثر على وتيرة الترجمة وجودتها”.

كما يوضح أن تنوّع اللهجات الأمازيغية “يزيد المهمة تعقيداً. فما تزال اللغة في مراحلها الأولى من التقعيد”، وتعمل على تجاوز اختلاف المفردات بين اللهجات”. ويرى أن الحلّ يكمن في “إنشاء هيئات مهنية للمترجمين تشجّع التعاون وتوحيد الجهود بين الأفراد والمؤسسات”.

ويعتبر أن الذكاء الاصطناعي “يمكن أن يصبح وسيلة مكمّلة للمترجمين البشر، لكنه لا يستطيع محاكاة النية الفنية أو تجاوز الأطر المحددة سلفاً، لأن ترجمة المفاهيم المجردة والعاطفية، تبقى تحدياً لا يدركه سوى الإنسان”.

هكذا يؤكد أن الترجمة الأمازيغية “ليست مجرد نقلٍ لغوي، بل فعل وعي ثقافي وهوياتي، يوازن بين الأصالة والانفتاح، ويعتمد على الإنسان بوصفه الوسيط الحقيقي بين اللغات والثقافات”.

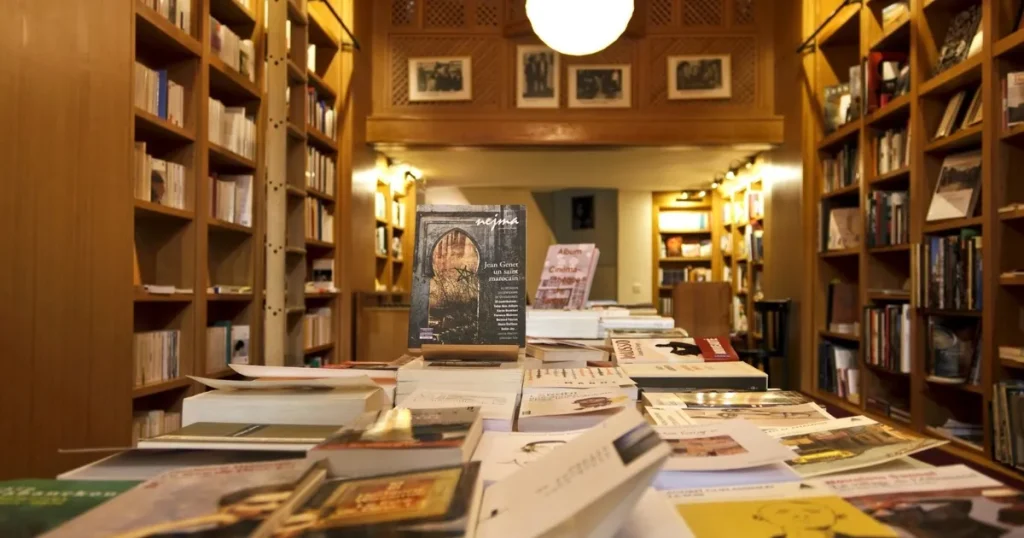

كتاب “مترجمون مغاربة في العلوم الإنسانية والاجتماعية”

صدر هذا العمل سنة 2025 عن “مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية في الدار البيضاء”. أشرف عليه محمد الفران. يرصد الكتاب حركة الترجمة المغربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية عبر” رصد منهجي للإنتاج المترجم من وإلى العربية منذ بدايات القرن العشرين حتى اليوم. كما يقدّم أداة بيبليوغرافية مرجعية، تجمع بيانات دقيقة عن المترجمين والمنجز الترجمي.

يُظهر الكتاب أن الترجمة في المغرب ليست “مجرد نقل لغوي، بل عنصر من عناصر التبادل الثقافي والمعرفي بين المغرب والعالم “. ويسلّط الضوء على التحديات المؤسسية مثل “غياب المعاجم المتخصصة والمراجع المزدوجة”. كما يدعو إلى “بناء أدوات منهجية تسند المترجمين والباحثين”.

هكذا، نرى الترجمة في المغرب بوصفها فعلاً حضارياً متعدداً في لغاته، يستمدّ عمقه من التراث العربي والأمازيغي، وينفتح على اللغات الأوروبية الحديثة. ويتضح من الشهادات، أن الترجمة المغربية تقوم على ثلاث قيم أساسية: الفهم، والإخلاص، والإبداع.

أما الذكاء الاصطناعي، فرغم ما يوفره من سرعة ودقّة في المعالجة، يظلّ الحسّ الإنساني للمترجم هو العنصر الحاسم الذي يمنح النص المُتَرجَم حياتَه. فالمترجم، هو القادر على التقاط الإيحاء والسخرية والإيقاع الداخلي.

تُعدّ الترجمة في المغربية وسيلة لتعدّد الهوية وانفتاح الوعي، وتجسّد ضميراً ثقافياً يُسهم في كتابة الذات المغربية بلغة العالم.