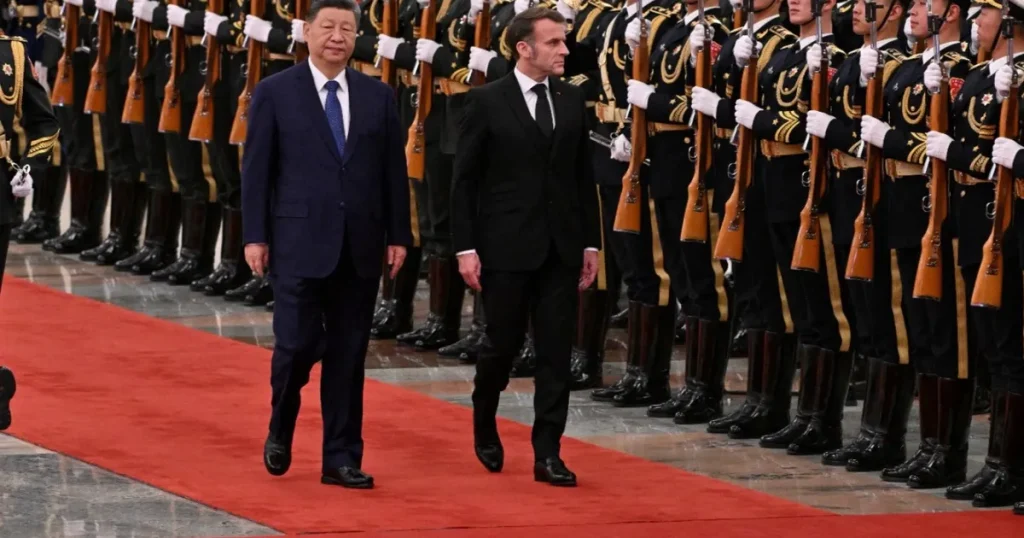

مع تراجع ثقة الحلفاء بالولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد تهديداته بشأن ضم جرينلاند، وتوجهاته الاقتصادية، وانسحابه الجزئي من المنظمات الدولية، بدأت الصين تستغل الفراغ السياسي والاقتصادي لتوسيع نفوذها وتعزيز علاقاتها مع حلفاء واشنطن التقليديين.

من أوروبا إلى شرق آسيا، تُقدّم بكين صفقات اقتصادية مغرية في مجالات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، بينما توازن الدول بين الاعتماد على الضمانات الأمنية الأميركية، وجاذبية السوق الصينية.

وفي ظل هذا التحول البنيوي، تتباين وجهات النظر بشأن إمكانية نجاح الصين في استمالة حلفاء واشنطن، وإعادة رسم خريطة التحالفات الغربية.

منذ إعادة انتخاب ترمب رئيساً للولايات المتحدة في يناير 2025، يعيش العالم أجواء إعادة تشكيل عميقة في بنية التحالفات الغربية، تتواصل فصولها خلال عام 2026، لتعيد رسم خريطة جيوسياسية تتسم بتعدد مراكز القرار وصعود قوى جديدة.

ويواجه حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اختباراً غير مسبوق لتماسكه التاريخي، في مواجهة نهج صيني يتعامل معه بقدر كبير من البراجماتية، مقدماً المصالح الاقتصادية العاجلة والشراكات الثنائية على الأيديولوجية.

وفي خضم هذا التحول نحو إرساء “نظام عالمي جديد”، أو تفكيك النظام القديم، وإعادة التفاوض على مفاهيم الحماية والهيمنة والتحالف نفسها، تتزايد الشكوك في مظلة الناتو التقليدية المتمثلة في أميركا، إذ تميل دول الحلف الأوروبية إلى “التحوّط لا القطيعة”، بينما يوازن الشركاء الآسيويون بين مظلة الأمن الأميركية وجاذبية السوق الصينية.

وفي ظل هذه المعطيات، يتضح التحول البنيوي في الدور الأميركي وتأثيره على التوازن الدولي، إذ يتحول الدور الأميركي، تحت قيادة دونالد ترمب، من “الحامي العالمي” إلى “الحاكم الإقليمي” لنصف الكرة الغربي، فيما توظّف بكين استثماراتها لتكريس نفسها كـ”شريك لا غنى عنه” لأوروبا وحلفاء واشنطن التقليديين.

أمام هذا المشهد، تنكمش حدود الحصرية الغربية لصالح عالم “أكثر تعدداً في الأصوات ومراكز الثقل”، لكنه في الوقت نفسه “أكثر هشاشة وقابلية لسوء التقدير”.

“تحول انتقالي” في النظام الدولي

الدبلوماسي الصيني السابق، شو يينج، يختصر واقع المنظومة الدولية بقوله: “النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، لن ينهار بين ليلة وضحاها، المستقبل سيتشكل عبر التفاوض والتوازن والتعددية”، معتبراً أن ما يعيشه النظام الدولي اليوم “ليس نهاية العالم الغربي، بل ولادة نظام متعدد الأصوات تُعاد فيه صياغة الضمانات الأمنية والاقتصادية بعيداً عن واشنطن”، ويظهر ذلك في نمو الصادرات الصينية–الأوروبية بنسبة 12% على أساس سنوي في ديسمبر 2025، بحسب بيانات الجمارك الصينية كما أوردتها منصة Trading Economics.

ويرى يينج خلال حديثه لـ”الشرق”، أن سياسات ترمب “لا تؤسس لمشروع هيمنة جديدة بقدر ما تكشف حدود القدرة الأميركية على تحمّل كلفة النظام الذي أنشأته؛ فعندما تهدد واشنطن كندا برسوم عقابية، وتتعامل مع أي تعاون اقتصادي مستقل خارج سيطرتها كتهديد، فهي لا تعرض فائض قوة، بل تعكس فقداناً متزايداً للقدرة على فرض الشروط”.

اعتبر الدبلوماسي الصيني السابق في حديثه لـ”الشرق”، أن “التحالفات أدوات تضاعف القوة”، و”الدول لا تتخلى عنها إلا عندما تعتقد أنها لم تعد قادرة على تحمّل كلفة القيادة”، بحسب يينج الذي أوضح أن “التحوّل الأميركي من الإشادة بالترتيب التجاري بين كندا والصين إلى إدانته يكشف عن قلق أميركي أعمق، استناداً إلى أن واشنطن باتت ترى أن أي تعاون اقتصادي مستقل خارج سيطرتها، يمثل تهديداً”.

أعاد التقارب الصيني الغربي في عامي 2025 و2026، رسم هوامش النفوذ المتاحة أمام “القوى المتوسطة”، التي تحدث عنها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في خطابه أمام منتدى دافوس.

كما تجسد زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى بكين، الأربعاء، والتي امتدت إلى 4 أيام، وقرار المضي قدماً في إنشاء “السفارة العملاقة” الصينية في موقع Royal Mint Court في لندن، رغم التحذيرات الأمنية، براجماتية بريطانية تركز على المكاسب الاقتصادية، في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والخدمات المالية، ولو على حساب الحذر الاستراتيجي التقليدي تجاه بكين.

أوروبياً، يدفع الاتحاد الأوروبي باتجاه توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة التحوّل الأخضر، عبر مبادرات استثمارية كبرى مثل InvestAI، وخطط تعبئة مئات مليارات اليورو للبنى التحتية الرقمية ومجمعات الحوسبة المتقدمة، مع انفتاح متزايد على الشراكات التكنولوجية مع الصين في مجالات الكربون والطاقة.

ويعزز هذا المسار منطقاً جديداً للتحوّط بعيداً الاعتماد الأحادي على واشنطن.

“قطبية ثنائية” جديدة

في هذا السياق، يتوقع الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية بجامعة ويبستر في جنيف، ليونيل فاتون، تنويعاً أوسع في الشراكات إذا خففت بكين من حدّة مقاربتها تجاه تايوان وبحارها الإقليمية، بينما يحذّر أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيينا، هاينز جارتنر، من أن “العالم قد ينزلق، رغم مظاهر التعدّد، إلى شكل جديد من القطبية الثنائية بين الولايات المتحدة والصين”.

ويضيف جارتنر خلال حديثه لـ”الشرق”: “نحن نسير نحو قطبية ثنائية جديدة”، منبّهاً إلى أن غياب أطر واضحة لإدارة التنافس بين القوتين العظميين يُبقي شبح “حرب ساخنة” حاضراً، حتى “في عالم يبدو ظاهرياً أكثر تعددية وأعلى صوتاً من أي وقت مضى”.

وفي الوقت نفسه، يسعى الأوروبيون لتوسيع هامش العلاقات الاقتصادية بعيداً عن الولايات المتحدة؛ فقد أبرمت بروكسل اتفاقاً تجارياً وُصف بالتاريخي مع الهند، ينص على خفض التعريفات الجمركية بين الطرفين بنسبة تتجاوز 95%، وسبق ذلك اتفاق آخر بين الاتحاد الأوروبي وبعض دول أميركا اللاتينية “تحالف ميكروسور”، ينص بدوره على خفض التعرفة الجمركية بنسبة 92%.

في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الممتدة من شرق إفريقيا حتى أستراليا، يتحوّل الإرث الأمني الثنائي الذي قادته الولايات المتحدة إلى شبكة “ترتيبات متعددة الأطراف المصغّرة”.

يوضح ليونيل فاتون، الأستاذ المساعد بجامعة ويبستر في سويسرا، أن ما قامت به اليابان هو “شكل من أشكال التحوّط إزاء احتمال تقليص الالتزام الأمريكي، عبر تعميق الشراكة الأسترالية–اليابانية، وتعزيز التعاون بين سول وطوكيو، بما يعكس تراجع الاعتماد الكلّي على واشنطن في مواجهة تهديدات الصين في بحر الصين الجنوبي وتايوان”.

ويرى فاتون في حديثه لـ”الشرق”، أن “بكين تستغل حالة انعدام اليقين لمحاولة دق إسفين بين طوكيو وسول”، مشيراً إلى زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لبكين في بداية يناير الماضي، بوصفها “محاولة واضحة لخلق مسافة بين كوريا الجنوبية واليابان، وإن كانت نتائجها حتى الآن محدودة بفعل الضغوط الأميركية”.

وحذر من أن “الخروقات ممكنة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة تبعاً لسلوك بكين، فإذا واصلت سياسة حازمة تجاه تايوان وبحري الصين الجنوبي والشرقي، حيث يوجد نزاع إقليمي مع اليابان، فسيدفع ذلك هذه الدول إلى مزيد من الاصطفاف في مواجهتها”.

“مقاربة الصفقات”

وتعتمد إدارة ترمب، كما يقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، حسني عبيدي، على “مقاربة الصفقات” Transactional Approach، مفضّلة الدبلوماسية الثنائية على المتعددة الأطراف، مع توسيع استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية كأداة ضغط أساسية.

وأوضح عبيدي، أن “الرئيس الأميركي لا يؤمن بالدبلوماسيّة متعدّدة الأطراف، وإنما فقط بالدبلوماسيّة الثنائيّة، ثم بمبدأ الصفقات الذي أضاف إليه سلاح العقوبات الاقتصاديّة”.

ويذهب عبيدي إلى مسار أبعد في تحليله، منتقداً مبادرة “مجلس السلام”، التي أعلنها ترمب في منتدى دافوس، إذ اعتبرها محاولة لـ”استنساخ مجلس الأمن الدولي، دون ضمان استقلالية حقيقية”؛ وتابع: “إنشاء مجلس السلام في منتدى خاص أصلاً، والدخول إليه كأنك تنتسب إلى نادٍ خاص بدفع تذكرة دخول، وطريقة التصويت لا تضمن أيّ استقلاليّة لهذا المجلس عن الرئيس ترمب وحتّى عن الولايات المتحدة الأميركية، ما يجعله إدارة إضافية أو ملحقاً إدارياً تابعاً للبيت الأبيض”.

هذا التصوّر، الذي يُحمّل الأمم المتحدة مسؤولية العجز في التداخل في المشكلات العالمية، يعكس في الواقع إرادة القوى الكبرى، ويشير إلى شلل الفيتو في مجلس الأمن، وإلى الطابع المعنوي فقط لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأثار لدى حلفاء واشنطن الغربيين سؤالاً جوهرياً: “هل يعتبرهم ترمب دولاً حليفة وشريكة، أم مجرّد زبائن للولايات المتحدة؟”، فيما يعكس تحولاً عميقاً في علاقات الحلفاء واتساع الفجوة بين المتمسكين بالنظام التعددي وبين التوجه الأميركي الأحادي.

بدوره يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيينا، هاينز جارتنر، أن استراتيجية الأمن القومي الأميركية، تكرّس تركيزاً حاسماً على نصف الكرة الغربي (الأميركتين)، مع استثناء جرينلاند باعتبارها امتداداً استراتيجياً مباشراً للولايات المتحدة خارج إطار الناتو.

ويعلّق جارتنر على ذلك قائلًا: “طالما ترمب موجود، سيلتزم بتأمين النصف الغربي، وعلى الأوروبيين أن يتحملوا مسؤولية أكبر عن أمنهم”، في إشارة إلى انتقال البنتاجون من دور “الحامي العالمي” إلى “الحاكم الإقليمي”.

في هذا السياق، يقتصر الدعم لأوروبا على “دعم حاسم لكن محدود”، مع ترحيل عبء ردع روسيا إلى بروكسل، ما يفرض زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% وتعزيز القدرات الذاتية في القطب الشمالي، وسط مخاوف من “خروقات” محتملة في الالتزامات إذا طال أمد أزمتي أوكرانيا وجرينلاند، بما قد يعجّل مسارات الاستقلالية الأوروبية ويفتح في الوقت نفسه نوافذ أوسع لنفوذ صيني.

أوروبا بين التحوّط والانقسام

تسعى أوروبا إلى ترسيخ “ركيزة أوروبية” داخل الناتو لتعويض تراجع الالتزام الأميركي، دون الانزلاق إلى قطيعة بين شرق أوروبا الذي يفضّل الاعتماد المباشر على واشنطن وغربها الذي يدفع أكثر في اتجاه الاستقلالية الاستراتيجية.

يحذر هاينز جارتنر، من أن “الولايات المتحدة ستظل (الفيل داخل الغرفة) وصاحب القرار الأساسي داخل الناتو، ولن تسمح بالتصويت بالأغلبية لتغليب النفوذ الأوروبي على الأميركي”، مشيراً إلى “محدودية المظلة النووية الفرنسية أمام صواريخ روسيا متوسطة المدى في كالينينجراد وبيلاروس”، داعياً إلى إحياء التفاوض حول معاهدة INF (معاهدة القوى النووية متوسطة المدى والتي أبرمت في عام 1987).

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيينا، خلال حديثه لـ”الشرق” أنه “بدلاً من الاكتفاء بنقاش الردع النووي الأوروبي.. ينبغي سحب الصواريخ الروسية من كالينينجراد وبيلاروس، وكذلك الصواريخ الأميركية، لأن تبادلاً نووياً على الأراضي الأوروبية هو أخطر تهديد”.

وتابع: “الأولوية الآن لتقليص هذه الأسلحة بدلاً من مناقشة استبدال الردع الأميركي بالفرنسي، فالولايات المتحدة لن تغادر، وفرنسا لن تحل محلها”.

ومع تأييده المبدئي لمعاهدة حظر الأسلحة النووية، يقرّ بأن تطبيقها الشامل “غير واقعي في الظروف الراهنة”.

أما حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، فيرى أن الدول الأوروبية تمارس “تحوّطاً استراتيجياً”؛ فهي تُبقي على شراكتها مع واشنطن لأنها تدرك أن الاستقلال العسكري الكامل غير ممكن حالياً، خاصة في ظل ضغوط ترمب لرفع إنفاق دول الناتو إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035.

وأضاف في حديثه لـ”الشرق”: “صحيح أن بعض الدول طرحت زيادة الإنفاق العسكري منذ فترة، لكنها تعلم جيداً أن دور أميركا ما زال محورياً’، في ظل رفض أوروبي واسع لتحويل الردع النووي الفرنسي إلى بديل عن المظلة الأميركية”.

وقد تدفع أزمة جرينلاند وتصعيد الحرب في أوكرانيا دولاً مثل بريطانيا والدنمارك إلى توسيع هامش الاستقلالية الدفاعية، عبر تعزيز الدفاع عن جرينلاند وقواعد بحر الشمال خارج الاعتماد الأميريكي الكلي، مستفيدة من إطار “الاستعداد 2030” الذي وضعته المفوضية الأوروبية.

ويتقاطع هذا المسار مع رهان متزايد على الشراكة الصينية–الأوروبية، بمساهمة دول أساسية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا.

الموثوقية الأميركية

يتجلى هذا التحول الأوروبي، في ثلاثة محاور رئيسية: أولها انفصال الأمن عن الاقتصاد، حيث تُفضّل عواصم أوروبية كبرى مثل لندن وباريس الصفقات مع بكين على أولوية الولاء لواشنطن، فضلاً عن تآكل المنظومة الأطلسية تحت وطأة استقلالية أوروبية مفروضة (خطة “الاستعداد 2030”)، وثالثها، بروز “ترتيبات متعددة الأطراف مصغّرة’ في منطقة المحيطين الهندي–الهادئ”، كما يصف الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية بجامعة ويبستر في جنيف، ليونيل فاتون، في حديثه لـ”الشرق”.

وأثارت تهديدات ترمب الأخيرة بشأن جرينلاند، بما في ذلك تلميحه باستخدام القوة العسكرية ضد دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الدنمارك)، شكوكاً عميقة في مصداقية الضمانات الأمنية الأميركية، ولا سيما في شرق آسيا.

ويقول فاتون: “أظن أن قضية جرينلاند أثارت شكوكاً عميقاً في سول وطوكيو بشأن مصداقية الولايات المتحدة، وربما لأن هذه هي المرة الأولى، في رأيي، منذ الحرب العالمية الثانية، التي تهدد فيها الولايات المتحدة علناً باستخدام القوات المسلحة ضد حليف”.

ويأتي ذلك في سياق تقلب الأوضاع السياسية في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث يتصاعد النقاش حول التسلح النووي.

يرى هاينز جارتنر، أن أوروبا، تنظر إلى ترمب كـ”متنمر” يسعى إلى “الإبقاء على موطئ قدم في الناتو، دون التزام حقيقي بأمن الحلف، ويضيف: “لقد وصل إلى هذه النقطة بالفعل؛ سيبقى في الناتو لأنه يريد الاحتفاظ بموطئ قدم في أوروبا عبر الحلف، لكنه في المجمل لا يرغب في الالتزام بالحلف نفسه”.

هذا النهج القائم على “المكاسب النسبية”، أسفر عن إطار اتفاق أولي مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، في دافوس، يركّز على تعزيز التعاون الأمني الأميركي في جرينلاند والقطب الشمالي “لمواجهة روسيا والصين”، مقابل التراجع عن التعريفات الجمركية على أوروبا، وربط ذلك بالتزام دول الحلف رفع إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

ويصف حسني عبيدي، هذا المسار، بأنه “أزمة هيكلية لمنظومة النظام الدولي، فمنذ فترة نشهد بعض إرهاصات الإعياء والحدّية في أداء هذا النظام الدولي”. فالتهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على كندا، إلى جانب الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، يكشفان، برأيه، عن “رفض متزايد للدبلوماسية متعددة الأطراف، بما يعمّق الفجوة عبر الأطلسي ويضعف قدرة الغرب على التصرّف ككتلة واحدة”.