أحمد أوزجان كريتيك باكيش

“حيث يتحرر العقل من المخاوف ويرتفع الرأس عاليا،

وحيث المعرفة حرة طليقة،

والعالم لم تحوله الجدران المحلية الضيقة إلى أجزاء مفككة،

وحيث تنبعث الكلمات من أعماق الحق،

وتمد الجهود المضنية أذرعها نحو الكمال،

وحيث الينبوع النقي للعقل لم يضل سبيله في الصحاري الرملية الموحشة للعادات الميتة،

وحيث يتقدم إلى الأمام في فكر وعمل دائمي الاتساع،

لتستيقظ بلادي في سماء تلك الحرية يا أبتاه!”.

(طاغور)

في عام 1911، احتل الإيطاليون طرابلس الغرب. كانت الدولة العثمانية قد أحرزت تقدمًا كبيرًا بعد ثورة المشروطية (الدستورية)، لكن بريطانيا كانت تخشى أن تكون هذه التغييرات الدستورية وشعار “الاتحاد والحرية والعدالة” أسوة سيئة لشعوب مصر والهند، بينما كانت روسيا لا تريد للعثمانيين أن يستعيدوا قوتهم في البلقان، فكانت تسعى بكل السبل لخنق هذه الثورة. واجهت كوادر جمعية الاتحاد والترقي الشابة وعديمة الخبرة كل أنواع المشكلات العرقية والدينية والاقتصادية والسياسية. لم تكن الدولة في وضع يمكنها من ردع إيطاليا. وكان الباشوات المسنون قد استسلموا لعقلية “أعطِ، وانج بنفسك!” وتخلوا عن شمال إفريقيا منذ زمن.

في خضم هذه الأجواء، عُقد اجتماع في منزل أنور بك في منطقة بشكتاش بإسطنبول. هذه الكوادر الشابة، التي ستقود لاحقًا خط الدفاع الأخير للإمبراطورية، اتفقت على ضرورة المقاومة ضد إيطاليا. أنور، وطلعت، ومصطفى كمال، وعلي فؤاد، ورؤوف، وعمر ناجي، وعمر فوزي، وكوشجوباشي أشرف… والعديد غيرهم سيتسللون سرًا إلى طرابلس الغرب لتنظيم القوى المحلية وبدء المقاومة. وصلت الخطة إلى هيئة الأركان العامة العثمانية، وتم اعتبار الضباط الشباب فارين للحفاظ على الموقف الرسمي للدولة العثمانية. بهذه الطريقة، كانت الدولة ستتجنب إثارة غضب “الدول العظمى” أكثر، وستتمكن من دعم المقاومة سرًا. تمت الاستعدادات، وتوجه عدد من الشباب المثاليين متنكرين بملابس مختلفة وطرق متعددة إلى طرابلس الغرب. مصطفى كمال، الذي ذهب متخفيًا بهوية مزورة كمراسل لجريدة “طنين” يدعى مصطفى شريف، كتب في رسالة إلى صديقه منذ الطفولة صالح بوزوق أثناء وجوده في مصر، وقال له:

“أخي العزيز… كما تعلم، منذ ظهور قضية طرابلس الغرب، لم نتوقف عن محاولة الذهاب إلى هناك. في إحدى المرات، بقينا ثلاث أيام على متن سفينة الشام ثم أُجبرنا على العودة. بعد ذلك، حاولنا الذهاب عبر تونس أو مصر…

هذه المرة، انطلقنا من إسطنبول مع عمر ناجي واثنين آخرين عبر مصر للوصول إلى الهدف. واضطر وزير الحرب إلى مرافقتنا كرهًا. إذا رأيت ضرورة وفائدة، سأطلب بعض الأصدقاء. هناك نقاط يجب تأمينها الآن. لا تكشفوا عن مكاني. ولا تخبروا حتى والدتي لفترة من الوقت. أرسلوا بين الحين والآخر رسائل من طرفي وكأنها من إسطنبول…

… كيف حال الأصدقاء؟ لإنقاذ الوطن، يجب بذل جهد وتضحية أكبر من أي وقت مضى. اقرؤوا الصفحات الأخيرة من تاريخ الأندلس… في أمان الله”.

شريف (مصطفى كمال)، الإسكندرية، 4 أكتوبر 1911

السطر الأخير من الرسالة يلخص بوضوح سبب إصرار هؤلاء الضباط الشباب على الذهاب إلى طرابلس الغرب. أو بالأحرى، إنه جوهر الحالة النفسية التي دخلتها الدولة العثمانية بعد حرب الـ93 (الحرب العثمانية الروسية 187778): “لا تدعوا نهايتنا تكون مثل الأندلس!…”

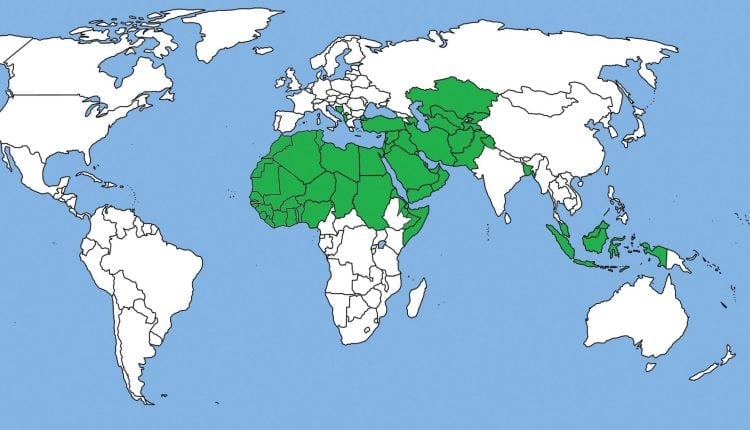

كما هو معروف، استمر الحكم الإسلامي في إسبانيا بين عامي 711 و1492 لمدة 781 عامًا، ونتيجة للمذابح والتهجير الذي مارسه المسيحيون، تم تصفية السكان المسلمين. وبحلول عام 1614، كان قد تم طرد جميع المسلمين تقريبًا من إسبانيا. لقد ترك هذا الحقد الديني الدموي، الذي بلغ ذروته في وحشية أوروبا التي لم تحقق نتائج من تجارب الاحتلال مثل الحروب الصليبية، أثرًا عميقًا في أذهان المسلمين.

السلطان عبد الحميد وكوادر الاتحاد والترقي التي قاومته، عبّروا عن هذا الشعور بالانهيار، أي الخوف من أن يصبح مصيرهم كمصير الأندلس، وسعوا بكل قوتهم لمنع هذه الكارثة. هذا الفكر، الذي تقبل إلى حد ما خسائر الأراضي في البلقان كجزء من التقلص الاضطراري، أدرك بعد تصاعد أحداث الأرمن وامتدادها إلى العاصمة عبر هجوم على البنك العثماني، أن الخطر لم يكن مجرد هزيمة أو تقلص، بل كان خطر الزوال التام، أي اقتلاع المسلمين من الأناضول إلى الأبد. بعد حرب 93، نُشرت العشرات من الكتب حول الأندلس، وكان كتاب “مقدمة ابن خلدون”، الذي يشرح أن الدول، مثل البشر، تولد وتنمو وتموت ككائنات عضوية، من بين الكتب الأكثر قراءة. نشأت الكوادر العاقلة الأخيرة للدولة العثمانية تحت وطأة هذا الخوف والشعور بالنهاية الحتمية، وسعت بكل جهدها لتحدي هذا المصير والمقاومة من أجل البقاء.

كانت رغبة الدخول في الحرب العالمية الأولى، وحملة قناة السويس في منتصف الحرب، وسياسة التهجير التي نفذها جمال باشا ضد اليهود والمسيحيين والقوميين العرب في سوريا ولبنان وفلسطين، تمثل في الوقت ذاته استعدادًا خفيًا لفكرة “إذا تم اقتلاعنا من الأناضول، فيمكننا اتخاذ هذه المناطق وطنا لنا”. كذلك، محاولة أنور باشا وأصدقائه، عندما هربوا إلى برلين ثم إلى القوقاز ومن بعده إلى تركستان لبدء حركة جديدة، تستند في النهاية إلى نفس الفكرة: إعداد وطن حر للمسلمين في تركستان كملاذ أخير. كما أن الاعتقاد بأن الأرمن سيكونون حلفاء الغرب في المنطقة، وأن العناصر المسلمة ستُطرد تدريجيًا وستطهر من المنطقة، كان سيمهد الطريق لسياسة التهجير ومن ثم التبادل السكاني كإجراء مضاد.

تغلغل الخوف من مصير الأندلس في السياسات الأساسية للجمهورية أيضًا. فالكوادر التي جلست على طاولة لوزان كممثلين للمسلمين، جعلت الأكراد بمعنى المسلمين يُعتبرون أتراكًا أيضا، وسعت إلى تقليص عدد السكان غير المسلمين من خلال التبادل السكاني إلى مستوى لا يشكل خطرًا. عملت الكوادر ذات الفكر الكمالي، وفقًا للتوازن الجديد بين بريطانيا وروسيا، على تصفية أعضاء الاتحاد والترقي والشيوعيين بناءً على طلب بريطاني، ونفذت عمليات التنكيل في أعوام 1925 و1929 و1937 لمنع أي تدخلات إقليمية محتملة من روسيا وفرنسا. فقد سيطرت روسيا البلشفية بقيادة ستالين على آسيا الوسطى والقوقاز، وكانت تبحث عن طرق لتحقيق أحلامها بالنزول إلى الشرق الأوسط عبر الأكراد بالتعاون مع إيران. (في الواقع، خلال الحرب العالمية الثانية، كان سيتم إنشاء جمهورية مهاباد الكردية في إيران بدعم روسي، وسيتم القضاء عليها بطريقة دموية بعد فترة قصيرة بسبب ابتزاز شاه إيران بالتقرب من بريطانيا. ولا يزال بارزاني يسعى وراء حلم والده هذا).

أما فرنسا، فقد خرجت من الشرق الأوسط خالية الوفاض بعد أن كانت قد تقاسمتها مع بريطانيا باتفاقية سايكسبيكو في الحرب العالمية الأولى. استولت بريطانيا عبر حيل كثيرة على العراق الذي كان من نصيب فرنسا، وتركت لها مناطق ذات مشاكل مثل سوريا ولبنان. لذلك، كانت فرنسا، ستقف لفترة طويلة، وراء كل تطور قد يسبب الصداع للكوادر الكمالية التي تعاملت مع بريطانيا. كان للسياسة الفرنسية التقليدية تجاه الأرمن، وجهود الأرمن المستمرة في سوريا ولبنان، والأرمن المخفيين في الأناضول، دور كبير في ذلك. ردود الفعل العنيفة وسياسات التهجير التي اتبعتها الكوادر الكمالية تجاه تمردي أغري ودرسيم، كانت نابعة من مخاوف تمتد حتى الخوف من مصير الأندلس، والتي تطورت لاحقا لتشمل القلق من إقامة أرمينيا وكردستان في المنطقة بمساعدة فرنسا. مع اقتراب الحرب العالمية الثانية، كان التوازن في المنطقة يضع فرنسا وروسيا وسوريا وإيران في جانب، وبريطانيا وتركيا والعراق وأفغانستان في الجانب الآخر. كان الرد على تمرد درسيم سيتمثل في ضم هاتاي، وكلا الحدثين كانا سيكشفان بوضوح كافٍ عن سياسات الدول المذكورة وعلاقات الأطراف المشار إليها.

إذا تم تجاهل هذه المعادلات الخارجية، فلن يكون من الممكن فهم سياسة الجمهورية التي، رغم مظهرها المناهض للدين، سعت في العمق وعلى المدى الطويل إلى خلق شعب متدين، من خلال دعم حتى أكثر التفسيرات السنية تشددًا وتزمتًا

وعلى نحو مشابه؛ الكوادر التي كانت على علم بوجود الأكراد في البلاد في بدايات عام 1920، إلى درجة مناقشة إمكانية منحهم الحكم الذاتي، تحولت بعد عام 1925 إلى سياسات عنيدة ومصرة على صهر الهوية الكردية ضمن الهوية التركية بمعناها الإسلامي، وهي الهوية القانونية المشتركة الوحيدة التي تم قبولها في لوزان، وكانت هذه السياسات نتيجة لنفس المخاوف. جهود إقناع الغربيين في مفاوضات لوزان بأن الأكراد هم أيضًا أتراك (بمعنى مسلمين) كانت تهدف إلى تعريف الأناضول ككل كجغرافيا بلد إسلامي، وبالتالي قطع الطريق أمام أي مطالب محتملة من الغرب بدولة مستقلة للمسيحيين المتبقين في هذه الجغرافيا، وكذلك استهدفت على المدى الطويل دمج السكان الأكراد، الذين يعيشون في منطقة عازلة مع إيران، ضمن وحدة الأناضول، مع الأخذ في الاعتبار تجربة استخدام بعض العشائر الكردية من قبل إيران وروسيا وبريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى. فالمسألة لم تكن تتعلق بالعرق أو الدين أو المذهب، بل كانت مسألة وجود وبقاء…

ولهذا السبب، يجب مناقشة ما حاولت سياسات الجمهورية تحقيقه وأساليب تنفيذه بشكل منفصل. والخوف من أن يصبح مصيرنا كمصير الأندلس، في ظروف تلك الفترة، وبنظرة إلى الوراء مئة عام، كان تعبيرًا عن رد فعل معقول ومفهوم للبقاء من قبل كوادر تلك الفترة. لكن إذا جاز التعبير، فقد أجروا جراحة في العين باستخدام فأس.

استمر الخوف من مصير الأندلس، كرد فعل، في التحكم باللاوعي العميق للدولة حتى بعد الحرب العالمية الثانية. يمكن اعتبار فرض ضريبة الثروة، وأحداث 67 سبتمبر، والتصفية العلنية والضمنية للسكان الروم بذريعة قبرص، امتدادًا لهذه السياسة. يمكن القول إن هذه المخاوف نفسها ظلت توجه ردود فعل الدولة خلال فترة مكافحة الشيوعية قبل عام 1980، وأثناء الصراع مع حزب العمال الكردستاني تنظيم (PKK) بعد عام 1980. بل إن الشائعات التي انتشرت بين الناس، والتي تقول إن حزب العمال الكردستاني هو تنظيم للأرمن المخفيين وأن هدفهم الوحيد ليس إقامة كردستان، بل الانتقام من أحداث 1915 مع أخبار عن وجود “إرهابيين غير مختونين” ليست مجرد دعاية سوداء اتهامية، بل هي بمثابة تعبير بين الحين والآخر عن وضع معين تم رصده. إن بدء التنظيم أنشطته بمهاجمة القرى الكردية، وتاريخه في التمرد الذي شهد إراقة دماء الكثير من الأكراد، بما في ذلك عناصره، دون رحمة، ومحاولاته لإبعاد الأكراد عن هويتهم العثمانية والإسلامية التي جعلتهم يبرزون في التاريخ كأكراد أو بالأحرى وجعلتهم يكتسبون هويتهم، وإصراره على أن يكون المرجع الوحيد باسم الكردية للتحكم بمصير الأكراد، هي الأسباب التي أثارت هذه الشكوك.

من الأمثلة المثيرة للاهتمام التي تعكس وجهة نظر “عقل الدولة العثمانية” تجاه الجماعات الدينية والعرقية والمذهبية في الأناضول هو أعمال بهاء سعيد بك، الذي كُلف عام 1910 من قبل جمعية الاتحاد والترقي بإجراء جرد للجماعات الدينية في الأناضول. واصل بهاء سعيد بك، بعد تأسيس الجمهورية، أبحاثه الميدانية حول موضوعات مثل العلوية والبكتاشية والنصيرية والآخية. ويتضمن كتابه المعنون “الفرق العلوية البكتاشية والآخية والنصيرية في تركيا السطور التالية المثيرة للاهتمام:

“هناك مجتمعات تعيش ضمن حدود جمهورية تركيا، لا ترى الفرق المسيحية أي حرج في تسجيلها كمعتنقين لها.

على سبيل المثال، كان يُعتقد أن العلويين من قبائل قارغين وأوشار وتهتاجي وتشبني، الذين يشكلون مجتمعًا كثيفًا من حيث العدد، هم بشكل عام فرق الروم “الأرثوذكس” التي تم تتريكها. كما كان العلويون في درسیم وكيغي وترجان وبايبورت وإغدير وغيرها مدرجين كإضافة في سجلات السكان الأرمن.

نشرت الإحصاءات البروتستانتية التبشيرية هذه المعلومات، خاصة بعد الهدنة.

لقد نجحت الأقليات المسيحية في الضغط على أوروبا من خلال الادعاء أن هذه المجتمعات العلوية هي ‘هجينة مسيحية’، وهذه حادثة تستحق حتما الدراسة كعبرة، وهو ما أثبتته الوثائق السرية لبونتوس التي يتم الاحتفاظ بها في كلية مرزيفون الأمريكية…”. (دار Kitabevi للنشر، إسطنبول، 2000).

مثال آخر يساعد في فهم وجهة النظر الأوروبية يأتي من مذكرات رافائيل دي نوغالس مينديز، المتطوع المسيحي الكاثوليكي المتعصب القادم من فنزويلا للقتال إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. في كتابه المعنون “أربع سنوات في الجيش العثماني”، والذي تُرجم إلى التركية (دار يابا للنشر، إسطنبول، 2008)، يروي نوغاليس تجاربه في الحرب بدءًا من الجبهة الشرقية، حيث شارك بزي عثماني برتبة عقيد بناءً على طلب الألمان، مرورًا بجبهات الموصل وبغداد وفلسطين وسيناء. شارك بشكل خاص في الصراعات ضد العصابات الروسية والأرمنية في الشرق، وشهد المذابح الأرمنية في مناطق مثل وان وبتليس وموش وديار بكر. بعد الحرب، نُشر كتابه باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية، حيث اتهم نوغاليس زعماء الأرمن بأنهم السبب في المذابح، وقد سجّل هذه الأحداث التي شارك فيها وشهدها بنفسه، مقدمًا معلومات مهمة للرأي العام الأوروبي. لا يحمل نوغاليس الأتراك أو الجيش التركي المسؤولية عن الأحداث، لكنه يتهم بعض القادة والولاة، وقبائل الأكراد والشركس التي قاموا بتوجيهها في المنطقة. ومع ذلك، يدافع نوغاليس عن فكرة أن الأرمن، بتحالفهم مع الروس وتمردهم، أضاعوا فرصتهم ليكونوا حلفاء مخلصين للغرب في المنطقة، وبالتالي استحقوا الزوال. أما عن الأكراد، فيقول: “وجدت الأكراد أو الكاردوخيين، كما وصفهم أناباسيس باستثناء أسلحتهم… في رأيي، الأكراد هم عرق المستقبل في الشرق الأدنى. إنهم لم يتلوثوا بشرور الحضارات القديمة. هم أمة شابة وشجاعة”. (الكتاب المذكور، ص 51).

هذه الملاحظات في كتاب نوغاليس، الذي نُشر عام 1921، والذي يوثق كشاهد عيان أي القبائل ارتكبت مذابح ضد المسيحيين وفي أي منطقة، تبدو وكأنها تلقن فكرة أن الأكراد يمكن أن يكونوا حلفاء جددًا للغرب في المنطقة، ولكن بعد أن يدفعوا ثمن جرائمهم أولاً…

بمساهمة مثل هذه الأفكار، ظل رد فعل الدولة دائمًا مشككًا في الهويات والمطالب المختلفة، واعتبر التوحيد القسري أو التصفية حلاً نهائيًا وسهلًا.

حدد الخوف من مصير الأندلس سياسة الدولة تجاه الإسلام أيضًا. في بدايات الجمهورية، كان إغلاق التكايا والزوايا امتدادا لتصفية الاتحاديين، حيث كانوا ينظمون أنفسهم في هذه الأماكن. كما أن القلق من أن رباعية إيرانروسياسوريافرنسا قد تتلاعب بالأكراد عبر الطرق الصوفية كان قويًا بعد تمرد الشيخ سعيد. أما الأذان باللغة التركية، فكان تجربة لمحاكاة موضة الفاشية الأوروبية في ثلاثينيات القرن العشرين. ومع ذلك، تم حماية الطرق الصوفية والجماعات الدينية الرئيسية بشكل غير رسمي دائمًا، وتمت السيطرة عليها واستخدامها من وقت لآخر كأدوات للسياسات الداخلية والخارجية.

كذلك، بعد الحرب الباردة، كانت سياسة مكافحة الشيوعية، التي تُدار تحت ذريعة الصراع ضد الشيوعية، بمثابة نوع من الهندسة الاجتماعية. فالدولة، التي كانت تعلم بوجود “شيء” يسمى الأكراد في البلاد لكنها لم تعترف بأي هوية غير التركية، وكذلك كانت تعلم أنه لا يوجد خطر حقيقي للشيوعية، ولا سيما شيوعية تأتي مع احتلال روسي، ولكنها قامت بتعبئة الجماهير الكبيرة تحت مظلة سنيةمحافظة. لأن المسألة، في هذا السياق أيضًا، لم تكن تتعلق بالشيوعية، بل كانت، كالعادة، مسألة وجود وبقاء.

مجال الاختبار الأكثر حرجًا في سياسة الدولة تجاه الدين ليس كما يُعتقد التطبيق الغريب للعلمانية (حيث أن مادة العلمانية كانت مجرد صيغة مُختلقة بعد حادثة القمع في درسيم لربط العلويين بالدولة، وليس لها أي معنى أو أهمية أبعد من ذلك)، ولا حتى السياسات الموجهة نحو الحركات السياسيةالاجتماعية الكبرى مثل السلامية والنورجية. هذه أحداث يمكن تقييمها في سياق التطورات السياسية اليومية. هذه أحداث يمكن تقييمها في سياق التطورات السياسية اليومية. المجال الذي يجب النظر إليه حقًا هو التعليم، وبالأخص دورات القرآن.

وفقًا لما رواه علي إحسان سابيس باشا في مذكراته عن الحرب العالمية الأولى، فإنه في عام 1916، خلال مؤتمر جمعية الاتحاد والترقي، قدم أحد المندوبين تقريرًا عن الدين. وبحسب التقرير، أظهرت دراسة أجريت بين الجنود العثمانيين أن العديد منهم لم يتمكنوا من الإجابة على أسئلة مثل: “من ربك؟ من نبيك؟ ما مذهبك؟ كم عدد أركان الإسلام؟ ما هي الفرائض الاثنين والثلاثين؟”. وقد تم التأكيد على أن جهل أبناء الشعب، الذين أُرسلوا إلى الجبهات باسم الجهاد، بدينهم يشكل مشكلة خطيرة. ونتيجة للنقاشات حول هذا الموضوع، تقرر إنشاء مؤسسة تُعد النواة الأولى لما يعرف اليوم برئاسة الشؤون الدينية. بعد إعلان الجمهورية، تم إلغاء وزارة الشؤون الشرعية والأوقاف وتأسيس رئاسة الشؤون الدينية، وهي، مثل العديد من “الثورات” الأخرى، في الواقع استمرار لبرنامج أو قرارات فترة المشروطية وجمعية الاتحاد والترقي. في بدايات الجمهورية، من المعروف أن كل ما هو ديني تم تهميشه رسميًا، وأن مؤسسة الشؤون الدينية كانت تعمل ضمن حدود ضيقة وبهدف خدمة أغراض إيديولوجية الجمهورية. ومع ذلك، أدى هذا الوضع إلى دفع الشعب لإيجاد حلوله الخاصة، فأصبح تعليم القرآن وتدريس المعلومات الدينية الأساسية في البيوت ومساجد الأحياء وأماكن أخرى موثوقة، عبارة عن قضية كفاح كبيرة. نتيجة لهذه المساعي، بدأت جهود تعليم ديني واسعة ومصممة بشكل لم يسبق له مثيل في العهد العثماني، حيث قامت غالبية السكان، بجهودهم الذاتية، بتلبية حاجاتهم التعليمية الإسلامية الأساسية عبر القنوات المدنية.

السمة الأكثر أهمية لهذه الجهود هي أن وحدة وتكامل السكان المتبقين من العهد العثماني لم يتحققا من خلال الهوية التركية الاصطناعية والعلمانية التي اخترعتها كوادر الجمهورية وفرضتها بغرض التقية أمام الغرب، بل من خلال الهوية العثمانية المتطابقة مع العقيدة الإسلامية التي شكلت العمود الفقري لتقليد السلاجقة والعثمانيين. بمعنى آخر، إن بقاء الأمة موحدة كأمة واحدة بعد الانهيار الكبير لم يتحقق بفضل الهوية التركية الرسمية الكوزموبوليتانيةالعلمانية التي تعبر عن أسلوب الحياة القائم على فترة التنظيمات الغرب كما اعتقدت النخب الجمهورية، بل تحقق رغم ذلك وبعناد وكرامة في مقاومة هذه الهوية. السبب الوحيد لبقاء الفتن العنصرية أو المذهبية أو التعصبات الإيديولوجية الوضعية هامشية في هذه الأراضي، على الرغم من كل شيء، هو مقاومة غالبية الأمة بحكمة وفراسة لهذه الهويات المزيفة، وتمسكها بأبسط وأقوى الروابط العقائدية والثقافية بالإسلام، الذي كان بمثابة التأمين الوطني الحقيقي الذي ربطها بهذه الأراضي منذ ألف عام. إن كل التيارات الهرطوقية والهامشية والباطنية والعَرَضية مدينة بأمنها في الواقع لهذه الثقافة المتينة لغالبية الأمة. لأن التصور الإسلامي غير المتعصب يتضمن حرية الفكر وكذلك التسامح مع الاعتقادات والمشارب المختلفة. إن سبب تحول العقيدة الإسلامية البسيطة إلى جوهر سياسة الدين الأساسية للجمهورية مع مرور الوقت يعود إلى تمسك غالبية الأمة بهذا النهج بإصرار. ملخص هذه العقيدة هو معرفة شروط الإسلام والإيمان والابتعاد عن الكبائر. هذه العقيدة، التي تعمل كرمز ثقافي مشترك يظهر في الحياة اليومية للأمة، وفي تفاصيل الحياة الدقيقة، وفي منظورها للأحداث، قد أدت وظيفة تتجاوز بكثير كونها مجرد شكل من أشكال الإيمان، بل أصبحت بمثابة تصور للعالم ومناخ روحي. في هذا السياق، فإن الوجود الجماعي لجميع مكونات المجتمع الأتراك، والأكراد، والعرب، والعلويين، والسنة، والبلقانيين، والقوقازيين، وغيرهم وأنماط سلوكهم المشتركة، التي تكون أكثر سيطرة وتأثيرًا من اختلافاتهم، تمثل ديناميكية واعدة للمستقبل.

إن هذا التطعيم البسيط، الذي تم تقديمه إلى الأطفال منذ بداية الجمهورية، خاصة من خلال دورات القرآن وأساليب التعليم المشابهة، قد ضمن بقاء الأمة كشعب واحد يمتلك نفس الردود الفعلية ونفس التماسك في التفكير والإدراك، من أدرنة إلى قارص، ومن ديار بكر إلى طرابزون، ومن أنطاليا إلى أرضروم. لقد تم فهم الهوية الجديدة التي أنتجتها الإيديولوجية الرسمية من قبل غالبية الأمة على أنها إنكار للمهمة التاريخية والاجتماعية والسياسية والمثالية لهذه الهوية المبنية على الرموز الثقافية المشتركة، وكوسيلة لاقتلاع جذور روح الأمة وتقديمها طعامًا للغرب. وعومل سكان الأناضول الحقيقيون وكأنهم جماهير بائسة وعاجزة يتم إجبارها على ارتداء ثوب مزيف مصنوع لاحقًا. ومع ذلك، فإن استمرار غالبية الأمة في العيش في نفس الأحياء والمباني، والاصطفاف في نفس المساجد، يعود إلى نقل هذه العقيدة الأساسية، بعناد وإصرار، على مدى قرن من الزمان، في عشرات الآلاف من المساجد ودورات القرآن والبيوت إلى الأجيال الجديدة في جميع أنحاء الوطن. إن العقيدة الإسلامية هي المصدر الوحيد لجعل هذه الأراضي وطنًا، ولاستمرار وجود الدولة، ولتكوين ذاكرة مشتركة ومثال وهوية للأمة. إذا كان سيتم تأمين سلام دائم وأمن اجتماعي في هذه الأراضي، وضمان أنماط حياة كل الطوائف والجماعات الإيديولوجية، وإذا كانت الدولة ستتولى دور الحَكَم لهذه الحساسيات المشتركة، فإن السبيل لذلك هو تعميق استمرار هذه الديناميكية للوجود والبقاء التي تحددها عقيدة غالبية الأمة. إن الطابع المحافظالديني للأمة قد استمر في الوجود بهدف الحفاظ على هذا الجهد بالذات.

في النهاية، حاولت الدولة، كنظام مؤسسي رسمي، حل مشكلة الوجود والبقاء من خلال سياسات شمولية وسلطوية ناتجة عن الخوف من مصير الأندلس، بينما حلت الأمة هذه المشكلة فعليًا، وفي كثير من الحالات رغم الدولة، من خلال اللجوء إلى الهوية والقيم الإسلاميةالعثمانية.

على الرغم من كل الجهود المعاكسة، لم يكن لدى الغالبية الاجتماعية أي مشكلة مع هذه القيم. إن الرابط الذي يجمع بين العلوي والسني، والتركماني والكردي، والبوشناق والعربي، والشركسي والألباني، ليس سوى هذه القيم. فالاختلافات أو المطالب القائمة على العرق أو المذهب تظهر في النقاط التي يتم فيها تجاهل هذه القيم أو التخلي عنها أو تآكلها. إن الإدراك الذي يعتبر كل إنسان عزيزًا، ويرى كل اختلاف كآية من آيات الله، ويدرك الجميع كإخوة في آدم، ورفاق في إبراهيم وموسى وعيسى، وأنصار في محمد، ويعتبر التحكم في اليد والخصر واللسان جوهر الأخلاق، ويعد معاملة الظالم كظالم والمظلوم كمظلوم جهادًا، ورعاية اليتيم والفقير عبادة، وعدم العبودية للعباد مسألة كرامة، ويعتبر كل أنواع التمييز فتنة، وكل أشكال القمع والإرهاب فسادًا، وينظر إلى الدولة كعدالة، وإلى الأمة كعصبية، وإلى الوطن كشرف، هو تأمين مشترك حساس للغاية، بحيث إذا تم التخلي عنه، فإنه سيؤدي إلى الفساد والتدهور والتناقض والصراع. لذلك، فإن بناء المستقبل الاجتماعي ممكن فقط من خلال توحد الأتراك والأكراد والعلويين والسنة وغيرهم مجددًا في هذا الإدراك المشترك، ومن خلال توحيد أهدافهم في جعل هذا الإدراك أساس العقد الاجتماعي والدستور وأساس الدولة.

يجب إزالة الخوف من مصير الأندلس من جدول الأعمال، ليس لأن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الخوف قد زالت، بل لأنه يجب مواجهة هذا الخوف والتغلب عليه. لا يمكن لتركيا، في النقطة التي وصلت إليها الآن، أن تحدد مستقبلها بناءً على مخاوفها. نعم، يبدو أن صدمة الحرب العالمية الأولى قد تم التغلب عليها خلال القرن العشرين من خلال سياسات أمنية مبالغ فيها قائمة على هذا الخوف. لكن فكرة خلق أمة جديدة، وتطبيق هذه الفكرة من خلال القمع والتصفية، قد أدت إلى مشاكل جديدة وتركت تركيا تواجه تحديات جديدة بتكاليف مادية ومعنوية. الآن، مع الأخذ في الاعتبار هذه التجربة، فإن النظر مجددًا إلى الجذور الروحية للأمة، واكتشاف القيم البسيطة والمتينة هناك، وتحويلها إلى مكونات هوية مشتركة، هو الحل الأكثر عقلانية وتطويرًا. بمعنى آخر، مهما كان الهدف من محاولة خلق أمة جديدة والحفاظ عليها ضمن شكل الدولة القومية، يجب التركيز على هذا الهدف، وخاصة تعديل الأساليب، والتأكيد على تعزيز وحدة ونظام الدولة والأمة مجددًا، وهذا يجب أن يُعتبر مسؤولية الجميع. يجب أن يُفهم الآن أن قرارات تتعلق بوجود تركيا وبقائها، عندما تُقدم من قبل البعض كأوامر عليا ومسلمات لا تقبل النقاش، تنتج نتائج مقلقة وفي الواقع تتعارض مع الهدف. لذلك، يجب أولاً التوقف عن التعامل مع بعض المفاهيم والظواهر كقوانين إلهية غير قابلة للنقاش أو التغيير أو كأصنام مقدسة. لا يمكن مناقشة الاستقلال أو وحدة الدولة والأمة أو مستقبل مشترك وحر بلغة الدولة المتعالية التي ترى المجتمع كطفل وتتحدث إليه بتوبيخ مستمر. تقدم هذا البلد ممكن فقط من خلال النمو على المستوى النفسي الاجتماعي، أي أن يصبح “مراهقًا” ناضجًا. المراهقة الاجتماعية تعني متوسطًا اجتماعيًا يتكون من أفراد يمتلكون هوية وكرامة، ويصبحون أسياد مصيرهم. لقد انتهى عصر إدارة البلاد بالأوامر والتعليمات، والحظر والتوبيخ، ونماذج العقاب والمكافأة. لجعل كل فرد منا، وخاصة أطفالنا، أشخاصًا متميزين يتحدثون أكثر، ويناقشون، ويعترضون، ويستطيعون اتخاذ القرارات، والاختيار، والرفض، والثقة بأنفسهم وبأمتهم وبلدهم، أي أن يكونوا أشخاصًا يتحملون المسؤولية، يجب استخدام جميع الأدوات الاجتماعية كمبادرين. يمكن بناء مستقبل آمن ومفعم بالأمل للجميع فقط من خلال وجودنا جميعًا في بيئة من الثقة والأمل. يجب اعتبار الأيديولوجيا والأفكار والطرق والأساليب كتفاصيل يمكن تحديدها عبر الإجراءات الديمقراطية. عندما لا تكون هناك بيئة من الثقة الاجتماعية، فإن كل خطوة فكرية أو منهجية تزعج الآخرين، وتتحول إلى مشكلة اجتماعية كبيرة، وتولد القلق والمخاوف. لذلك، يجب أولاً أن يتخذ الجميع مبدأ مشاركة الحرية والعدالة والإنصاف والرحمة كمبدأ أساسي.

تمر تركيا اليوم بعتبة حرجة. في هذه العتبة، قد نشهد عملية يمكن أن نسميها إعادة تكوين الأمة. لكن هذه العملية لن تتحقق من خلال فرض هويات مفروضة من الأعلى أو بتقليد غريب للتعددية الهوياتية المحقونة من الخارج، بل ستكون ممكنة بالعودة إلى ما هو أصلي، وعادي، وطبيعي. تحتاج تركيا اليوم، أكثر من أي شيء آخر، إلى التطبيع. يجب أن تكون الدولة دولة، والقضاء قضاءً، والسياسة سياسة، والاقتصاد اقتصادًا. يجب أن تكون موضوعات النقاش مثل التركية، والكردية، والعلوية، والعلمانية، وغيرها، قابلة للنقاش بكل حرية وبكل طبيعية في بيئة مفتوحة. يجب على الجميع أن يؤمن بأن الحظر يفرق، بينما الحريات توحد. لا يمكن لأحد أن يتصرف كمالك أو سيد أو صانع قرار لهذه الدولة، هذا الوطن، هذا البلد، ولكن مرجع القرار المشترك الذي يتفق عليه الجميع، حتى يُقترح ما هو أفضل وأكثر عدلاً، هو إرادة غالبية الأمة. الحكم والحاكم والفاعل والسيد هو الأمة نفسها. لذلك، يجب أولاً خلق بيئة ديمقراطية عضوية وصحية تشمل جميع مكونات الأمة، أصواتها وألوانها في العملية، وتعطل أي تدخلات وصاية برد فعل الأمة. إن إعداد هذه البيئة، التي يستطيع فيها حتى أبسط إنسان، بما في ذلك النخب الحاكمة، التعبير عن رأيه دون خوف أو اتهام، هو مهمة السياسة. في هذا السياق، ستتحقق عملية التطبيع من خلال آليات ديمقراطية معمقة ومشاركة نشطة. بمعنى آخر، يجب الخروج من المناقشات الدائرية بين أطراف المشاكل، أو من طلب أحد الأطراف شيئًا من الآخر، أو من موقف الطرف الآخر المتعالي والانتقائي في اتخاذ القرارات، ويجب إنشاء بيئة نقاش وحوار ديناميكية يناقش فيها المواطنون الأحرار والمتساوون مستقبلهم المشترك. بالتأكيد، سيكون هناك من سيستغل هذه البيئة. لكن جميع العناصر والخطابات أحادية الجانب، الضيقة، العقيمة، الإقصائية، المفرقة، أو التي تضخ الكراهية والعداء، ستُنخل من قبل الأمة في مثل هذه البيئة وستصبح هامشية بطرق طبيعية.

لا يوجد مالك للنظام أو للتركية أو للعلمانية أو للجمهورية، كما أنه لا يوجد مالك للدين أو للكردية أو للعلوية أو للديمقراطية. المالك الوحيد هو الأمة نفسها. الملكية تكمن فقط في مزيد من الحرية، ولا يمكن تحقيق المتوسط الأكثر عقلانية إلا من خلال الوسائل الديمقراطية. في هذا السياق، كلما زاد عدد العناصر، والجماعات، والطوائف، والمنظمات، والأفراد الذين يشاركون طوعًا في العملية، كانت النتائج أكثر سلامة. الدور الوحيد للدولة، بجميع مؤسساتها، في مثل هذه العملية هو توفير رقابة موضوعية وضمان أمن البيئة. علاوة على ذلك، فإن مثل هذه البيئة ستتيح للدوائر المغلقة ذات الأساس العرقي أو الديني أو المذهبي، التي تحاول البقاء من خلال استمداد مخاوف مضادة كرد فعل عميق للدولة، أن تفتح وترتاح وتتطبّع. في الواقع، خلال العقد الأخير الذي كان فيه الحديث ممكنًا دون خوف، تم التعبير بحرية عن العديد من القضايا التي تسببت في معاناة مئات الآلاف من الأشخاص بسبب الضغوط القانونية وغير القانونية في السابق. لكن خلال تلك السنوات السابقة، لم تحدث أي تطورات تؤكد سياسات القمع التي نفذتها النخب الحاكمة بدافع الخوف من أن “العلمانية، التركية، الجمهورية، أو الوطن في خطر”. على العكس، ظهر الوجود الحقيقي للعديد من الجماعات والمنظمات والطوائف التي كانت تجمع القوة في موقع المعارضة أو المظلوم، والتي تحولت ببنيتها المغلقة والمنغلقة على نفسها إلى تقليد معكوس لجهاز الدولة، وأصبحت محل نقاش. المقاومة ضد القمع فضيلة، لكن حماية الناس من أنواع أخرى من الضغوط الدقيقة التي شكلها المقاومون بمرور الوقت يجب أن تُعتبر فضيلة أيضًا. هذه الحالة بحد ذاتها تجربة مهمة تجعلنا ندرك أن المزيد من الحرية ليس ترفًا أو خيارًا، بل هو بيئة بنّاءة ضرورية للنظام.

تتقدم تركيا من خلال التغيير والتحول الشامل. وسيتم تحديد وجهة هذه العملية من خلال مسيرة مشتركة يشارك فيها الجميع. بالطبع، سيتم طرح مسارات حلول مختلفة وأهداف ومثل مشتركة مختلفة أمام المجتمع، وسيختار المجتمع من بينها. لكن الأمر الأساسي هو ضمان مشاركة الجميع في هذا التحول، دون إقصاء أحد أو السماح لأي شخص بإقصاء الآخرين، وإكمال هذا المسار. لذلك، بدلاً من محاولة تصفية الاختلافات أو الأصوات المختلفة، مهما بدت متطرفة، يجب السعي لإشراكها في العملية. حتى الفكرة الأكثر هامشية أو متطرفة إذا لم تكن موجهة للفتنة أو الاستفزاز، وهي ظاهرة يمكن للمجتمع أن ينخلها يجب أن تجد فرصة للتعبير عن نفسها بحرية حتى يمكن أن يظهر المتوسط.

التطبيع والمشاركة والتحول المشترك… تكمن في هذه الكلمات الثلاث إمكانية أن تعيش تركيا تغييرًا سليما من خلال التغلب على مخاوف القرن العشرين، وإطلاق ديناميكيات التنمية المستدامة. ربما يمكننا الإجابة على السؤال عن الأساس الذي يمكننا من خلاله تحقيق ذلك، والسياق الذي يمكننا مناقشته، والأسس التي يمكننا من خلالها بناء المستقبل، من خلال النظر إلى تجربتنا التاريخية. في هذا السياق، يمكن لتجربة السلاجقة قبل العثمانيين أن تفتح آفاقًا جديدة أمامنا…